作者: | |

ISBN: | 9789862943014 |

出版社: | |

出版日期: | 2022/01/27 |

內文簡介

<內容簡介>

以無形的「文化精神」作為最重要的「藏品」,

不僅成功保護了大自然,

也在「全球化」的深刻影響下,

從「在地思維」與「祖先智慧」中,

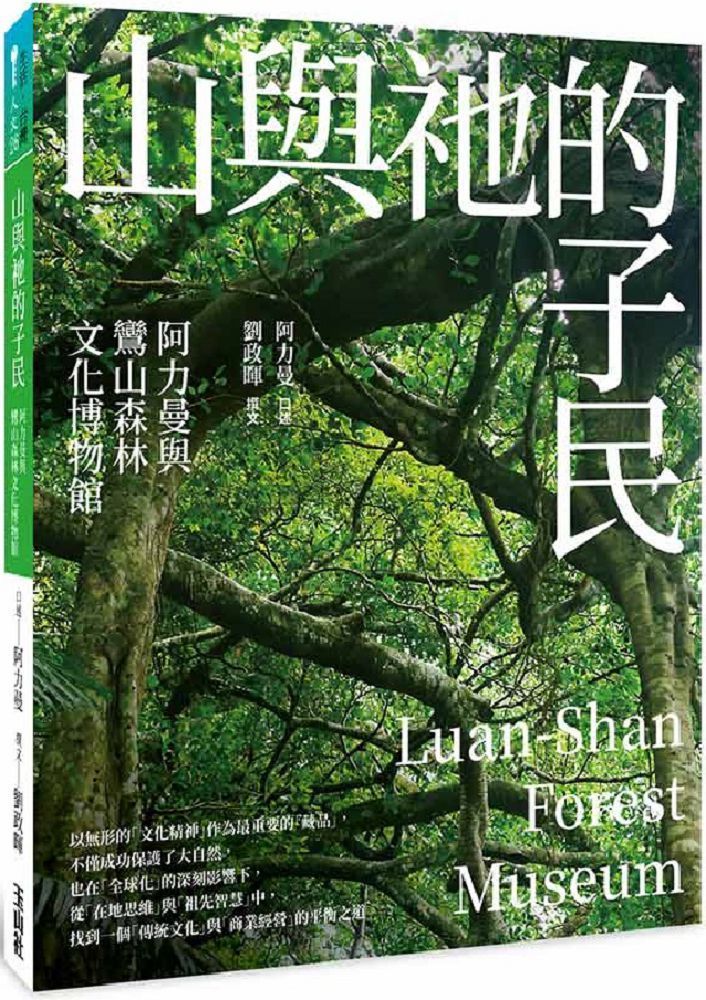

找到一個「傳統文化」與「商業經營」的平衡之道。阿力曼,一位住在台東的布農族人,二○○三年面臨到財團欲購入故鄉土地,以開發靈骨塔、渡假村的危機,在得到環團、銀行經理、大學教授等人的幫助與理念認同下,為台灣保留下大片的鸞山原始森林,經營「鸞山森林文化博物館」,為台灣開啟了「部落生態觀光」的無限可能。今日的「鸞山森林文化博物館」,不僅是許多學校戶外教學首選,更是許多政府單位、國人們向國外介紹台灣的窗口之一。

本書詳實記錄了「鸞山森林文化博物館」十八年來尋找古老生活智慧和土地倫理,用自己的方式重新建構人跟土地永續對等的森林銀行概念發展模式,希望除了能讓更多人來到鸞山、體驗並認識大自然的美景、感受不同的文化和生活經驗,成為一起保護地球的朋友之外,更能讓大家改變對原住民的刻板印象,重新看見台灣原住民在自己土地上的尊榮和希望。

★本書特色:1.揭開鸞山森林文化博物館的創建源由與創建理念,以及創建人阿力曼的生命故事。

2.藉由鸞山森林文化博物館園區內的安排與行程規劃,展現布農族人的傳統觀念,及其對於土地的禮敬。

★名人推薦:希望藉由阿力曼的生命故事,有更多人能夠找到內心真正的安息!更期待,這樣的生命故事,讓我們見證立足台灣、分享國際的信心! ――陳慈美(生態關懷者協會創會理事長)

在此利用這本書呼籲大家共同珍惜部落文化,支持阿力曼和許多從城邦文化殖民中解放出來的原住民,一起重返祖先的原居地,讓文化根植於傳統領域的部落重生,也同時讓台灣山林繼續為地球的生態系統服務。――劉烱錫(台東縣南島社區大學發展協會總幹事、台東大學教授)

<作者簡介>劉政暉

從事教育工作,曾任中學教師,目前任職於島嶼西南部的社大、大學,以倡導「接地氣的國際觀」為職志。

多年來為台灣原住民文化之浩瀚與美好而深深著迷與感動著,相信部落耆老們共同的提醒:唯有看見土地,才可能在這世界上站得直、走得遠。

以成為一位「熟漢」而努力著,同時期許自己能作為跨文化間的溝通橋樑。

★內文試閱:‧作者序

掌握部落發展的主導權

大概五年前,我開始有了出書的想法,希望把「鸞山森林文化博物館」搶救森林、留住土地、重建家園十八年來的故事,以及從布農族生活智慧、傳統森林銀行之概念所發展出的「經營模式」,分享給國內外的朋友參考。感謝乾女兒Savi 的介紹,讓我認識了劉政暉老師。在劉老師用心和耐心的訪談記錄之下,本書得以以我與森博的故事為本、劉老師對社會的期許與世界趨勢為輔,一步步集結成冊並付梓出版。

我衷心期盼從這本書出發,除了能讓更多的人來到鸞山、體驗並認識大自然的美景、感受不同的文化和生活經驗,成為一起保護地球的朋友之外,更能讓大家改變對原住民的刻板印象,重新看見台灣原住民在自己土地上的尊榮和希望。

因為過去在各地工作的機會,我到訪不少台灣原住民的部落,這些地方有溫泉、有瀑布、漂亮的風景,像烏來、日月潭、阿里山、東埔和知本等地,都是大家耳熟能詳的;然而我卻發現,有那麼多的渡假村和飯店,卻幾乎沒有一個老闆是原住民。當初政府開發的美意,是發展觀光、造就更多的工作機會,萬萬想不到,當政府越協助越輔導,原住民部落越被「輔倒」下來,發展觀光導致原住民的土地都被「脫光光」。長時間累積下來,現代部落發展的主導權多半不在原住民的手上,我們也被迫養成伸手習慣,不得不按照大社會的劇本演下去。

因此,這本書詳實記錄了「鸞山森林文化博物館」,十八年一路走來,經過反省反思,尋找古老生活智慧和土地倫理,把部落的發展主導權掌握在自己的手裡,用自己的方式,重新建構人跟土地永續對等的森林銀行概念發展模式。

從小一再聽父親述說關於「內本鹿(Isdaza)」舊部落與土地的故事,嚮往著過去的美好。他一直到離開人間,仍遺憾未能回到老家。父親未完成的遺願,由我繼承下來,成為那永恆的鄉愁。因緣際會下,因工作調查、論文研究之故,我有幸重返內本鹿三十多次,這段歷程,更成為了「鸞山森林文化博物館」能堅定原則、毋忘初衷的最核心力量。

今天很榮幸能夠代表鸞山森林文化博物館為社會盡點心力,而這一切都來自生命中無數的貴人。

首先我要感謝布農部落的光勝牧師,他讓我意識到原住民相關權益被剝奪的問題,更有機會加入部落權益的捍衛行動。接著,我特別要感激看見原住民在台灣這個土地與歷史的重要性、也一直在從事原住民部落再造與文化重建的劉炯錫教授,在擔任其研究助理期間,我因為參與執行了政府部門各項生態調查,接觸了不同族群的部落耆老,學習了不少傳統族人的生活知識和環境倫理,為森博的成立注入最有力的能量。

接著, 我要感謝曠永銘老師在成立之初的協助, 與他從parihansiap(布農族的共商機制)過程中,他點出了森林博物館之名稱。還有我生命中的貴人林光雄經理和陳慈美老師,在他們的前瞻視野、肯定信任和貸款協助下,讓森博在諸多現實挑戰下仍得以萌芽、發展。

除此之外,也要感謝在森博經營初期的債務壓力、模式摸索下,給予我們實質幫助的公益平台基金會嚴長壽總裁、台東永續發展協會黃正德總幹事、台中的徐醫師、台東的李醫師、盧太城記者、義光教會的鄭牧師、張桂仁傳道師、鄭七郎村長、胡榮典鄉長、胡秋妹女士、潘永豐總幹事、陳常勝代表、劉藝雯專員、王祖祥(masiduhas)先生、陳錦生先生等人。

而在我困頓失意時,無條件地支持我、信任我、鼓勵我、奉獻她一切的妻子Buni,更是這一切成為可能的關鍵。

有了您們,才會有今日的「鸞山森林文化博物館」,感謝您們!

越來越多部落青年,搭上「地方創生」的熱潮回到自己的家鄉,對此,我樂觀其成。期待透過這本書,能鼓勵每一位欲返鄉拚搏一番的年輕人們,別忘了找到自己心中的「內本鹿(Isdaza)」。

Uninang.Mihumisang !謝謝大家!‧推薦序

立足台灣 分享國際

鸞山森林文化博物館的另一種價值

耶和華如此說:你們當站在路上察看,訪問古道,那是善道,便行在其間;這樣,你們心裡必得安息。⸺耶利米書六:十六

二○○二年,從報紙上讀到劉炯錫教授、曠永銘老師成立「南島社大」的精彩報導,我在二○○三年初前往拜訪,目的是為了要讓準備於二○○四年春天訪台三個星期的「環境倫理學之父」羅斯頓(Holmes Rolston, III)教授,能見識到台灣最精彩的自然生態與人文生態。

到社大之後,由專員阿力曼負責接待。除了介紹社大之外,他也介紹「可愛的鸞山部落」。阿力曼口才好到讓我這個初接觸的天龍國歐巴桑,不知道可信度有多少?但是,我還是被說服了⸺⸺協會在二○○三年暑假舉辦三天兩夜的「理監事學習營」,整個行程充滿驚艷和感動,也開啟了協會和鸞山部落長久的情誼。

繼羅斯頓教授二○○四年的到訪,我們又和國際地球憲章聯盟(Earth Charter International, ECI)合作,於二○○五、二○○六年邀請來自歐、亞、美、非等超過十個國家的青年,參與「部落遊學」活動;也在二○一○年主辦「地球憲章十週年」(EC+10)亞太區大會中,帶所有國內外的與會人員拜訪「森林文化博物館」。二○一四年,協會在宜蘭舉辦「國際環境守護者組織」(Caretakers of the Environment International, CEI)第二十八屆年會之後,邀請來自丹麥、瑞典、葡萄牙、印尼、美國的董事們前往台東,並在參訪森林文化博物館後種樹紀念。年底,代表「全球生態完整性組織」(Global Ecological Integrity Group, GEIG)、來自多倫多的經濟學者和人道關懷工作者到訪,同樣是留下深刻印象。

我常覺得:現代人什麼都不缺,就是缺少內心真正的安息!希望藉由阿力曼的生命故事,有更多人能夠找到內心真正的安息!更期待,這樣的生命故事,讓我們見證立足台灣、分享國際的信心!

生態關懷者協會創會理事長 陳慈美向部落學習尊重自然與生命

阿力曼(王土水)館長請我為這本書寫序,我感到被尊榮之外,更有盼望。我問他說,可以連結Isdaza(內本鹿)嗎?他心有靈犀地說,正是這樣。

我一九九七年成立台東縣永續發展學會,每週委請地方電視公司製播電視節目《東台灣永續發展論壇》,合作的黑潮電視、東一電視接連停業,最後由該公司的阿力曼記者接手成立砂城電視,可惜還是做不下去。於是,我邀他到我在台東師範學院主持的環境教育中心,擔任溪流生態調查的研究助理。我發現他在野外的能力比我好,還能抓捕野生動物,簡直是天才。

二○○一年春,我用GIS電腦軟體,製作有3D感的山脈地形圖,並用來推動部落地圖;同年秋季,台東林區管理處委託我調查鹿野溪流域的生態,那裡就是所謂的內本鹿地區,是阿力曼父祖們在一九三○年代被日本政府強迫遷出的地方。阿力曼以部落地圖為基礎,邀請族人以驚人的體能,在一年內調查八次,每次五到十天不等,並訪問約三十位耆老,堪稱是布農族人在高山地區遷移與永續生活的見證。這個過程中,阿力曼也被長老們付託重返內本鹿的重責大任。

不久後,布農文教基金會白光勝牧師請阿力曼幫忙,在二○○二年十二月二日邀請在內本鹿出生的二十多名長老,搭乘行政院文化建設委員會補助的直昇機,返回日據時期內本鹿越嶺道上的「壽」蕃童教育所。白牧師的弟弟白光榮(依斯坦達.霍松安.那布)等人從那時起,每年冬季都重返內本鹿至今,從不間斷。

為了推動部落重建,我在二○○一年秋發起成立南島社區大學,隔年以「去殖民,重建小而美的部落文化」為宗旨,向教育部爭取到台東縣原住民部落社區大學計畫,由金峰鄉衛生所主任高正治醫師主持,阿力曼擔任部落文化重建專員,在各鄉鎮聘秘書,開設約三百門部落地理學、耆老生命史、母語、狩漁獵文化等課程。但因我帶頭反對台東縣政府的焚化爐政策,被縣府退回教育部兩百多萬元的補助款,導致負債。二○○四年秋,阿力曼只好另謀出路。

神不絕人之路,阿力曼開辦鸞山森林文化博物館,竟把一些去殖民、部落文化重建的理念落實到遊程中。許多人把城邦文化(civilizaztion)自美為文明,但那可是人權、生態萬物的災難;部落要重建,非清除城邦文化的殖民不可。在鸞山森林文化博物館的巡禮中,訪客從「會走路的樹」開始向部落學習尊重自然與生命的環境倫理;並從丈夫為妻子盛飯的小動作重啟家庭倫理,這可是阿力曼針對封建學者把布農族說成父系社會的去殖民作法;而當您和布農族人手拉手圍成一圈,以仰望的肢體進行pasibubut合音,一起敬拜至高可畏的造物神dehanin時,您已受邀成為布農部落神國的一員。

在此利用這本書呼籲大家共同珍惜部落文化,支持阿力曼和許多從城邦文化殖民中解放出來的原住民,一起重返祖先的原居地,讓文化根植於傳統領域的部落重生,也同時讓台灣山林繼續為地球的生態系統服務。

台東縣南島社區大學發展協會總幹事、台東大學教授 劉烱錫‧摘文

故事由此開始……

一個人,做了一件事,如果「願」夠大,就可能對人類、對土地、對環境、對世界產生漣漪效應。

阿力曼,一位住在台東的布農族人,二○○三年面臨到財團欲購入故鄉土地,以開發靈骨塔、渡假村的危機,在得到環團、銀行經理、大學教授等人的幫助與理念認同下,籌款並將自己的土地、房子做抵押,連續好幾年過著艱辛的物質生活。在堅信「天無絕人之路」的樂觀想法下,為台灣保留下大片的鸞山原始森林,並在親朋好友與諸多天使們齊心胼手胝足打拚下,「鸞山森林文化博物館」在風雨之中,搖搖晃晃地越站越穩,在過去的十幾年當中,為台灣開啟了「部落生態觀光」的無限可能。

今日的「鸞山森林文化博物館」,不僅是許多學校戶外教學首選,更是許多政府單位、國人們向國外介紹台灣的窗口之一。更重要的,這座「戶外博物館」挑戰了西方現代文明概念下的「博物館」定義,以無形的「文化精神」作為館內最重要的「藏品」,不僅成功保護了大自然,也在「全球化」的深刻影響下,從「在地思維」與「祖先智慧」中,找到一個「傳統文化」與「商業經營」的平衡之道,成為許多單位的仿效對象。

一路上,阿力曼遇到許多天使與貴人,也遭遇到許多質疑與挑戰,他仍本著初心,堅持一步步走自己的路。這份堅持與信心,並非「憑空而來」,反而與他精彩的家族與人生際遇息息相關。

富傳奇性、擁有質樸之心的「阿力曼與鸞山森林文化博物館」之故事,即將展開。

不久不久以前………

在那座不遠不遠的山中Niang的故事

當大和光輝仍在台灣島上閃耀之際,有一位名叫Niang的布農族少年,

而當Niang多年後跟孩子們描述起年少回憶時,總在心中揚起難以散去的惆悵

感。Niang清清楚楚記得,好友Biun跟他訴說的「離開內本鹿(Isdaza)」那一天的往事……

如往常般,日本人廣播喊著「物資即將發放!」過往,每一次發送,都是一戶一份,但在最近幾年殖民政府頒布多項限制後,無論是狩獵、耕作,或者是祭儀的時間點、方式,都已無法像過去一樣。部落的整個生活步調也連帶因此亂了套。每一年的冬天彷彿越來越冷了。

然而,這一天的物資發放廣播,卻一反常態,口氣和緩地強調著:只要來一個人,就可以領一份!

好久沒拿到軍毯了,Biun的母親十分開心。Biun想起在打獵禁令頒布後,因為家中人口增加卻沒有足夠的皮革,還得辛苦瑟縮地靠在一起取暖,心想如果每個人都能有一條軍毯,弟弟妹妹就不用在發抖中入睡了。除此之外,這次的物資中還有難得的「針與線」和「銅鍋」。在鄰居阿姨吆喝下,媽媽放下手邊正在織的布匹、牽著弟弟和妹妹,回頭要Biun快快跟上,一同到「集合廣場」集合。

這個仍被稱作「廣場」的位置,去年同時間還有好幾棟石板屋,但原來的住戶才剛搬下山,房子就被日本人燒毀、推倒了。

經過風吹雨淋日曬一整年後,只剩下一堆亂石,幾乎看不出有人曾經住過的痕跡。Biun記得幾位長輩經過時,還會忍不住嘆氣、一邊碎念一邊落寞地低頭離去。

原來,這是個圈套……一天之後,Biun與自己的家人、整個內本鹿的居民們,已經在不時出言謾罵的日本人,以及眼神兇惡的他族原住民男子拿槍包圍下,往那傳說中充滿瘴癘之氣的山下走去。他們半樣家當也沒拿,包含Biun剛從大伯那裡得到的一把銳利小刀。他故作鎮靜,走在緊拉著母親衣襬的弟弟妹妹前面,不時回頭尋找著,看看隊伍後頭是否出現父親的身影。他們已經一整天沒吃東西,連一滴水也沒喝,Biun原本以為這是他人生中最難過、最痛苦的時刻,沒想到還有更大的挑戰在之後等著他。在山下的每一天,都像是一場折磨。Biun被要求在教室中正襟危坐,只能動動眼珠子、百般無聊地盯著地板上那隻仰躺著、吃力動著腳的青綠色金龜子。只要他一有動作,那衣服上散發出怪異香皂味道的「老師」,就會立刻揮著棍子,朝他的頭頂敲下。他最好的朋友,是個名叫Niang的男孩,他們家族早了幾個月下山。在那段辛苦的適應過程中,多虧有Niang幫忙,Biun得以少了幾頓揍。

與Biun一樣,Niang也真心不喜歡上學。他們每天被迫學著拗口、平淡的日文,什麼敬稱?什麼です?為什麼大家不直接把話說清楚?或者乾脆「做」就是了嘛!Niang在悶熱教室裡趕著蚊蟲、昏昏欲睡,慵懶地轉頭,希望能從木造教室的窗口,越過重重山嶺,到達另一邊的故鄉,那個有著山羌與水鹿叫聲陪伴入眠的涼爽家園。

Niang常常瞄著一旁也同樣努力睜著眼睛、盯著黑板的同學們,不禁心想:「要是現在還在Isdaza(內本鹿)就好了……我的年紀已經快可以跟大家一起上山了!」想到這裡,他忍不住嘆了口氣:「唉……」接著,正在凹凸不平黑板上用力刻著字的日籍老師,立即轉身用警察對犯人的口氣大喊著:「Dawasi!」眼睛如同要噴出火般,要Niang站起來罰站。

為防學生們長頭蝨,Niang和其他孩子,無論男女,統統都被理了平頭,他還因為頭型被大家笑稱是「Dawasi!」也就是日文中的「豬毛刷」之意。他討厭這一切,討厭這炙熱的天氣、討厭惱人的蚊蟲、討厭這些如同夏日藤蔓般的束縛。

下山不過兩年,Niang身邊已有好多人都因從那夏季依然涼爽舒適的高山,遷居到海拔區區三百公尺、蚊蟲充斥的鸞山而生病了,當中更有不少人因此失去生命,其中也包含了Niang「Asang(家族)」中的多位家人,他們都因得到瘧疾等疾病而相繼過世,在Niang心中留下一道永難抹滅的遺憾。

Niang家族的耆老們看見「遷徙」對族人造成的毀滅性傷害,幾經思考後,承認自己當年跟隨「Mavala(親家)」下山的決定是錯的,並決心彌補一切,計劃帶著家中包含Niang在內的十三個人,冒著被日本人處罰與殺害的風險,「重返」內本鹿。為求慎重,Niang被交代連Biun都不可以說,於是在那天無聊的課結束之後,Niang把自己珍藏的小刀送給Biun;當Biun還興奮地翻看著這把刀子時,Niang暗暗在心裡說了聲再見。

Niang家族沒有選擇日本人駐守的山徑,反倒是取道「鹿野溪」右側、靠近今日「利嘉林道」的小徑作為返鄉之路。隊伍中有天生的布農族獵人,領著大家循著熟悉的獵區拾級而上,沿路以有限的小米、地瓜、玉米果腹。Niang把課堂上少數學會的知識,也就是用破掉的望眼鏡充當「凸透鏡片」,搭配族人自製的火柴生火。不過這些「科技」的方便性,並沒有讓眾人改變心意,重返故鄉之路的喜悅,仍在嚼著簡單的口糧時充盈在每個人心中。

然而,超過半數是老弱婦孺的隊伍,為這趟旅程增加了不少難度,也讓勞心勞力的「Lavian(領導人)」一不小心就做出了錯誤判斷。

行程中的某一天,他們選擇了一片看似平坦卻隱藏風險的地方休息。當天入夜後,大地一片寂靜,連日的疲憊降低了眾人的敏銳度,沒人留意到與自然同步的祖先聲音已經消失,此刻的寧靜正預示著暴風雨即將降臨。不久,夾帶著狂風暴雨的颱風直擊台灣東岸,瞬間的豪大雨將大地震得轟隆巨響,可怕的土石流從山上朝他們直衝而來,一位家族成員連同泥沙與石頭被洪水沖下山,而那個人就是Niang。

男人們立即將婦孺老人們分批帶到安全處,當中幾位則踩在亂石泥巴堆中,著急地希望能從中看見奇蹟。家人們悲傷的呼喊聲被風雨聲蓋過,現場如同一齣背景音效太過搶鏡的黑白電影。Niang的大伯突然大喊了一聲「Dawasi!」手指著遠方「一把」從泥沙中冒出的「豬毛刷」。大伯立刻跑到他身邊,兩隻手用力插入土堆中,揣著Niang的頭,一股腦地把Niang從土堆中拉了出來,那瞬間還吼了聲「Niang!」

滿臉土垢的Niang睜開眼來,看著眼前的大伯,不知所以地回應道「Maz(什麼事?)」。等大家一湧而上、幫忙確認是否受傷時,他只記得自己剛剛還在跟幾位在山下逝去的族人們說話,一股暖意正領著他往遠處走去,後來聽到後頭一聲呼喚,一回頭,就看見大伯在自己眼前了。

這段插曲,被Lavian與家族耆老們視為祖先的提醒之意。眼看前頭仍路途遙遙,在顧全大局、留得青山在的原則下,他們忍痛放棄這趟行動,於大雨中落寞地徒步回到鸞山。

從此,接受命運安排的Niang家族,離內本鹿的返家之路也越來越遠。

三十年後的春分之際,「阿力曼」在鸞山出生了。才剛會走路的阿力曼,總跟著多年前信服上帝的父親Niang到處跑來跑去,晚餐後還會黏在父親腳邊,聽著他與長輩們「Parihabasan」✽,討論聚落、社會發生的大小事。年幼的他發現一個「小秘密」,就是在大人們每次的討論中,當「內本鹿」這個像是帶有魔力的詞被說出時,爸爸與親朋好友們總會不約而同地露出充滿美好、嚮往的表情。

這個畫面,一次次地深深烙印在小阿力曼的心中,而他當時不知道的是,這些對話已經為他在三、四十年後鋪起了返鄉之路。

集團移住:敲響族群文化的喪鐘

一直以來都由漢文明強勢主導的歷史課本,於進入二十一世紀之前開始有了「台灣史」的概念。但若攤開這些課本內容進行分析,可以發現每當談到原住民歷史時,篇幅多半少之又少,內容也常與「史前時代」⸺⸺像是「舊石器時代」、「新石器時代」、「金屬器時代」連結在一起,彷彿暗示著原住民即為「未進化完成」的人類。

所幸一○八課綱上路後,「台灣史」篇章中討論原住民歷史的內容,已從十四%增加至二十一%,並將「原住民時期」的地位提升至與「荷西時期」、「鄭氏治台時期」、「日治時期」與「國民政府時期」齊平,並且增加了西拉雅族、凱達格蘭族等平埔族的介紹,以及荷治時期的「大肚王國」和日治時期的「集團移住」等內容。同時,當討論到「牡丹社事件」時,也改以「羅妹號(TheRover)」的客觀觀點來說明史實……內容「廣度」有了顯著提升。

然而,如果我們挑惕地檢視,歷史課本的敘述方式,仍不脫主流的歐美、華人史觀,與原住民的「口傳歷史」傳統有著顯著差異,如果我們僅根據字面意義來理解歷史,將難免產生偏誤。

舉例來說,新版課本中提及的「集團移住」,介紹了「原住民被迫遷」一事,如以現代觀點看,不免會產生「從山上到市區居住到底有什麼問題」的質疑。但我們如果知道原住民的食、衣、住、行等生活習慣、歷史觀、價值觀、生命觀,都與「土地」連結在一起,就不難理解為何「強迫遷居」會造成文化傳統的消逝,以及提高許多原住民運動者在找回或僅只是維持原住民文化時的難度。

因此,或許我們可以說:「集團移住」就像是硬生生地斬斷了原住民與自己的歷史、文化,甚至是「生命」之間的連結,並在每一個原住民族人身上留下深深的傷痕。

關於布農族,一般相信最早居於今日南投市一帶的「Lamungan」,這裡是布農傳說故事「大洪水」發生後眾人遷徙居住的地點。長久以來,布農族在高山上積累了豐厚的山林智慧和生活習慣,後世族人皆世居於高山上,其族群亦被稱作「玉山的守護者」。

幾百年來,有些布農族人從南投越過中央山脈到花蓮,進而繼續南遷,逐漸形成少見的布農族「大型聚落」⸺⸺「Isdaza(內本鹿)」。這一大塊被西南邊的「Ningav(大、小鬼湖)」、西北邊的中央山脈、紅葉山、美奈田山包圍的五層「河階地形」區域,往南、往東、往西,分別可與魯凱族、排灣族、卑南族和鄒族交易,逐漸形成一個以布農族為主,多元民族間得以和諧相處的「文化中心」。那一片山林也成為不同族群共同生活的場域,促使「內本鹿」注定在台灣歷史上成為一個極為特殊、特有的人文代表性區域。

荷蘭人在台灣期間,布農族人透過周邊地區豐富的鹿皮,直接與荷蘭人或輾轉從漢人手中交易到具有「連發」功能的槍砲。進入日治時代,殖民政府在平息台灣的反抗勢力之後,順勢於一九一○年至一九一五年間推出了「五年理蕃政策」,讓政府有權利沒收原住民的槍枝,族人們僅能保留部分單發、功能落後的武器。此舉狀似讓原住民「歸順」中央,而深居山林之間的布農族,則在生活方式被強烈干預之後,發動了史稱「大分事件」的抗日行動。

在眾方壓力之下,日本政府接著在一九二○年代確立了「集團移住」政策:直接逼迫原住民離開難以管理的深山叢林,來到淺山或平原居住。即便如此,一九二○年間由日本人繪製的台灣地圖中,內本鹿、八通關等布農族世居區域的山脈、河川,都仍未被命名,足見拿著破舊武器的布農勇士,仍努力堅守著先人留下的山林,日本殖民政府尚無法全面控管。

直至一九三○年,發生了眾人熟知的賽德克族「霧社事件」,終讓日本殖民政府決心更加徹底地執行「將這群與大自然共生、共存、共榮、共好的原住民加速遷出」的政策。

日本政府運用了英、法等國在殖民地控制族群、以獲得自身最大利益的策略,許多原住民部落在舊有的內部矛盾下遭到策動,部落團結開始因內鬨而被一一瓦解。最後一群的高山原住民⸺⸺布農族,終於全數被從內本鹿遷移下山,與其生存千百年的山林斷絕。

✽布農族特有的傳統共商機制,以退為進、互為主體,一定要找到一個「可行的辦法」。