商品編號:DJAP47-A900G43AV

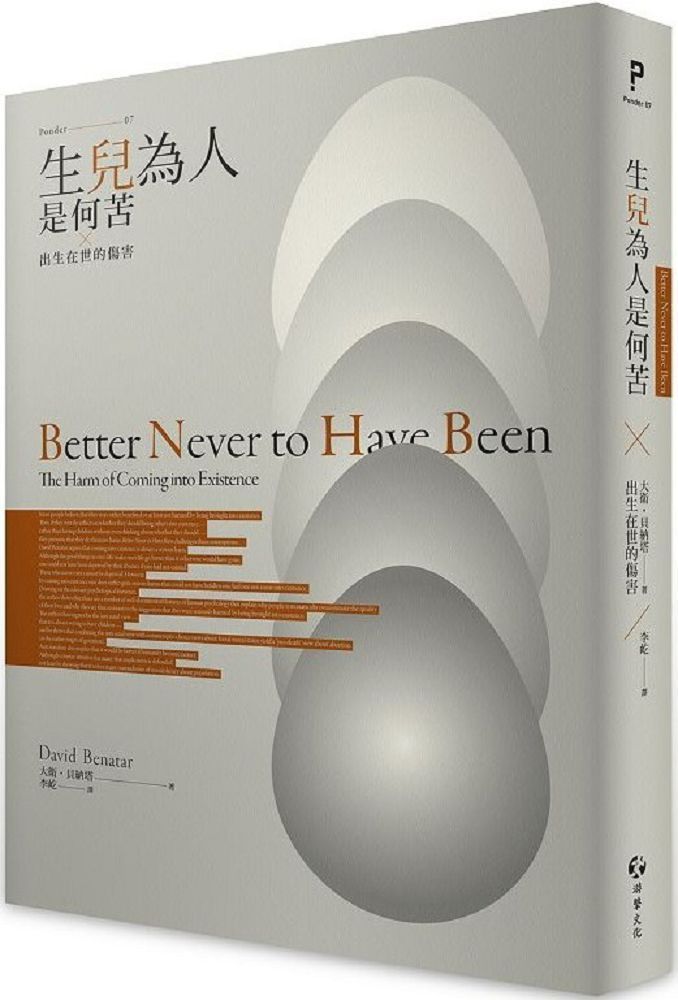

生兒為人是何苦:出生在世的傷害

驚喜優惠

$340

$400

- P幣

全盈+PAY單筆消費滿1200回饋80P幣(限量)

- 登記送

App限定-全站指定單筆滿$2500登記送雙11獨享券(限量/效期2024/11/4~11/12)

- 登記送

【全家】單筆滿$350純取貨/取貨付款訂單登記送日式稻荷壽司兌換券乙張(限量)

付款方式

- 信用卡、無卡分期、行動支付,與其他多種方式

- PChome 聯名卡最高6%,新戶再享首刷禮1000P

出貨

配送

宅配滿$490免運,超取滿$350免運

- 宅配到府(本島/低溫)滿$699免運

- 宅配到府(本島/常溫)滿$490免運

- 超商取貨(常溫)滿$350免運

- 超商取貨(低溫)滿$699免運

- i郵箱(常溫)滿$290免運

銀行卡、行動支付

優惠總覽

商品詳情

作者: | |

譯者: | 李屹 |

ISBN: | 9786269573080 |

出版社: | |

出版日期: | 2023/03/03 |

內文簡介

<內容簡介>

出生在世永遠是嚴重的傷害

使人免受折磨的唯一方法,是自始就不要把人生下來

「生命糟透了,沒被生下來還比較好。誰那麼幸運?萬中無一。」——猶太妙語

「一想到把某人帶到世上,就讓我不寒而慄……願我的肉體澈底壞朽!願我永不會將活在世上的無聊和恥辱傳給任何人!」——福樓拜

「假使人是單憑純粹理性的行使,決定要不要生小孩,人類還會繼續存在嗎?」——叔本華

本書為反生育主義的經典著作。大多數人認為,誕生於此世或繁衍後代是件好事,或至少並非傷害;然而南非哲學家大衛・貝納塔挑戰了這樣的預設,他透過「痛苦與愉悅的不對稱性」、「生命品質並非好事減壞事」等論點證明,出生在世永遠是嚴重的傷害。貝納塔也據此主張人類不應生育,以免製造無謂的痛苦。在他看來,透過自然滅絕達到「零」人口,才是道德正確的做法。

人存活於世,必然會經歷各種痛苦,如肉體上的飢餓、口渴、疲累、老化、病痛與死亡;精神上的焦慮、壓力、恐懼、悲痛、無聊、寂寞與絕望。貝納塔認為,雖然人們的生活品質有高有低,但客觀而言,所有人的人生其實都遠比自身所想像的更痛苦。生命的正面特質對在世的人固然好,仍舊沒辦法抵銷隨之而來的負面特質。快樂的事或許存在,然而痛苦與愉悅並不對稱。在道德上,避免痛苦的重要性遠大於獲得快樂,因此「自始不曾出生」(沒有痛苦也沒有快樂),無論如何都優於出生在世。貝納塔也提出相關的心理運作現象(如波麗安娜效應、適應及比較等)證明,人類對自己生命品質的主觀判斷並不可靠。人們傾向記住正面的經驗、抑制傷痛的記憶,並且美化過去,事實上,現實生活遠不如想像中美好,不論採取哪一種評估生命品質的觀點,生命都是壞事。

既然「出生即是受苦」,那麼預防痛苦最有效的方式,就是不再製造新的生命。貝納塔認為,生下有知覺的生命,會為新生命帶來龐大的苦難,而造成這種傷害是錯的,因此,讓人類及其他有知覺的生命自然滅絕,才是道德正確的做法。據此,人非但沒有生育的義務,更有不生小孩的道德義務。

在本書後半部,貝納塔解析了他的主張對生育、身障權利、受誤生命、人工和輔助生殖有何意涵,並就人工流產、人口及滅絕問題提出他的見解。最後,貝納塔回應了樂觀者及宗教人士提出的反駁,並考察了關於死亡與自殺的議題。

★名人推薦:

郭柏年│香港中文大學哲學系高級講師

林映彤│國立陽明交通大學心智哲學研究所副教授

「〔貝納塔〕正是出於對人類的慈悲,不忍下一代蒙受生而為人的痛苦,才反對生育與希望人類消失,從而根絕一切人類的苦難。……總括來說,本書立論新穎大膽,提出的議題亦十分重要。縱然論證層面上偶有簡略與失當之處,但其對常識與定見的挑戰,無疑值得深思。哪怕各位閱後不盡同意,相信也不會覺得枉然。畢竟哲學的可貴,並非給予答案,而在於有意義的發問。是次中文譯本面世,能讓華文世界的朋友以熟悉的語言一同思考此等重要課題,絕對是廣大讀者的佳音。」

——郭柏年(香港中文大學哲學系高級講師)

「在臺灣出版這本書,有其微妙和有趣之處。肯定會出現這樣的反應:『臺灣出生率夠低了!居然還出這種勸人不要生小孩的書。』不過,也許正是因為公眾都將注意力放在生育率上,反而更適合或需要反生論的觀點。……好的哲學作品具備的價值往往包含諸多面向。本書提出發人深省的反生論主張,不僅提供讀者反思自身生命價值的素材,也深化了生命重大抉擇的考量。書中的議題,直搗我們身為人、出世、活著的核心意義,值得你我被此書挑戰和刺激一番。」

——林映彤(國立陽明交通大學心智哲學研究所副教授)

★目錄:

推薦序 寧願不曾活過(郭柏年)

推薦序 不生是為不存在的孩子好?(林映彤)

前言

第一章 導論

‧誰那麼幸運?

‧反生論述和勸生的偏見

‧本書大綱

‧讀者指南

第二章 為什麼出生在世永遠是傷害

‧怎麼能說出生在世是傷害?

同樣是一條命,值得活,還是不值得活?

值得開始的生命和值得繼續的生命

‧為什麼出生在世永遠是傷害?

愉悅和痛苦的不對稱

活著,相較於從未被生下來

其他不對稱

不後悔活著?我反對

第三章 出生在世有多糟?

‧為什麼好事減壞事,不等於生命的品質?

‧自己評定生命的品質,為什麼不可靠?

‧關於生命品質的三種見解,又,為什麼不論從哪一個見解看,生命都很糟

享樂主義理論

欲望滿足理論

客觀清單理論

總評三種見解

‧舉世皆苦

第四章 生養小孩:反出生的見解

‧生殖

人沒有義務生殖

人有不生殖的義務嗎?

‧生殖自由

怎麼解讀上段舉出的權利

從自主為這項權利立論

從徒勞無功為這項權利立論

從歧見為這項權利立論

從合理的不同意為這項權利立論

‧障礙和受誤生命

區別非同一問題和障礙權利反駁

「障礙為社會建構」論證

「表現論」的主張

回應障礙權利的各種論證

受誤生命

‧輔助與人工生殖

生殖倫理和性事倫理

誕生的悲劇與婦科學的道德

‧將未來之人僅僅當成手段

第五章 人工流產:「挺死亡」的見解

‧四種利益

‧哪些利益是道德上值得考慮的?

‧意識什麼時候萌芽?

‧繼續活下去的利益

‧黃金律

‧「與我們相仿的未來」

‧結論

第六章 人口與滅絕

‧人口過多

‧解決道德理論中的人口難題

帕菲特教授的人口難題

反生論述跟 X 理論相容,為什麼?

契約論

‧分階段滅絕

當人口減少會降低生命品質

把人口降到零

‧滅絕

兩種滅絕的途徑

對滅絕的三個擔憂

第七章 結論

‧答覆違反直覺的反駁

‧敬答樂觀者

‧死亡與自殺

‧宗教的見解

‧厭人與博愛

註釋

參考書目

索引

<作者簡介>

大衛•貝納塔(David Benatar)

南非開普敦大學哲學系教授,著有《人類的困境:生命終極問題的坦率指南》(The Human Predicament: A Candid Guide to Life's Biggest Questions)、合著有《生育辯論:生育是錯誤的嗎?》(Debating Procreation: Is it Wrong to Reproduce?)等書。

譯者:李屹

elek,1986年生,高雄人。社會學出身。歡迎社科哲商管等翻譯合作。

聯絡方式:email: elek.li@gmail.com

翻譯簡歷:elek.li/resume

★內文試閱:

‧推薦序

寧願不曾活過

郭柏年(香港中文大學哲學系高級講師)

從古到今,哲學家的「壞習慣」之一,就是總要提出一些令人意想不到,違反常識,卻又難以反駁的主張。如果按此標準來評價哲學家的好壞,近年分析哲學界最具爭議的人物之一,大衛・貝納塔(David Benatar),大概會名列前茅。讀者或許未必熟悉其人其說,但姑且先看看以下主張:

1. 人的出生,對其本人而言,永遠都是嚴重的傷害。

2. 所有人的生活品質其實都很糟。

3. 生育兒女是道德上錯誤的行為。

4. 除非有很好的理由,否則女性應該儘早於懷孕初期人工流產。

5. 地球上最理想的人口數量為零,並且人類滅亡愈早出現愈好。

以上五點,每個講法都足以令人瞠目結舌,而貝納塔竟然打算在這本只有二百多頁的小書《生兒為人是何苦:出生在世的傷害》中,全部一併論證,實在無法不叫人看看此書的究竟,就此,本文旨在讓大家先概括了解書中內容與值得留意之處,以便往後閱讀。

首先說明本書的結構。《生兒為人是何苦》一書分為七章,第二至第六章為主要內容,首章屬於導論,第七章則是結語。導論介紹本書的主題:「出生永遠都是嚴重的傷害」與「反生育主義」。第二與第三章屬於全書的哲學理論基礎,論證為何出生與生存於世,永遠都是嚴重的傷害。第四至第六章則是此論旨引申的各種理論後果:反生育、人工流產、人類滅絕。結論一章則嘗試回應各種質疑。於此建議讀者先讀完第二與第三章,再選取感興趣的相關章節閱讀。

接下來談談各章節的內容。在導論中,貝納塔首先界定主題:「出生永遠都是嚴重的傷害」,進而引入反生育主義的主張,同時探討社會上對生育的不合理偏好。第二章毫無疑問是全書哲學成分最重,亦最為人所批評的一章。貝納塔在此提出「價值不對稱」(Axiological Asymmetry)這個極具爭議的想法,試圖從傷害與利益的存在與不在兩種情況下,價值判斷的不對稱現象,證明為何不曾存在,定必比存在(出生)要好。此論證由以下兩組價值判斷支持:首先,傷害的存在是壞事,而利益的存在是好事;其次,傷害的不在是好事,即使沒有人承受這種好,但利益的不在不是壊事,除非有人因而被剝奪。按以上判斷,生而為人視際遇有好有壞,但不出生的話,情況卻是有好而無壞(因為利益的不在不是壞事),最後結論就是從未出生,必然比生於世上來得要好。貝納塔同時堅信,這論證能夠解釋日常生活中另外四種廣為人接受的不對稱價值判斷,所以我們有很好的理由接受它。可是,雖然「價值不對稱」企圖說明生存為什麼定必比不存在更壊,但生而為人到底有多糟?如果人生其實快樂遠多於痛苦的話,似乎仍然值得活一次,那麼出生就不見得是壞事。要證明出生與生育之錯,似乎必須進一步指出生存必然非常糟糕才行。為此,貝納塔在第三章中具體解釋,生而為人因何必然承受嚴重傷害。本章首部分引述各種心理學與認知科學的理論和實驗,說明何以一般人都高估了自己的生活品質。次部分指出從三種常見的生活品質理論的角度來評核,所有人的生活全都非常糟糕。

接受「出生永遠都是嚴重的傷害」,將有一連串影響實際生活的重大後果。比方說,如果此論屬實,那麼最直接的結論當然是反對生育,以免禍延下一代。是以貝納塔在第四章中指出,我們不單並無生育的道德責任,反之其實有道德責任不生育。不過,這無疑與我們普遍認同的重要權利難以並存,那就是生育自由。面對這個難題,貝納塔認為生育自由應該以法律而不是道德權利來理解,便可消弭上述衝突。第五章討論人工流產的爭議,歷來關於人工流產的立場大致可分為挺選擇(pro-choice)與挺生命(pro-life)兩大陣營,貝納塔則宣稱自己屬於第三種型態:挺死亡(pro-death)。他強調除非有很好的理由,否則女性應該儘早於懷孕初期人工流產。原因十分簡單,既然出生會令下一代蒙受嚴重傷害,加上早期的胎兒並無道德地位,人工流產便是唯一的正確答案。貝納塔強調,以往我們認為人工流產是必須為之辯護的行為,這想法其實是錯的,反而是不人工流產才需要以道理解釋。接著的第六章探討地球人口問題的種種。以「出生永遠都是嚴重的傷害」之立場為基礎,貝納塔反思到底地球上最理想的人口數量為何?他的答案是零。再者,如果人類就此滅絕,是否為壞事?對經歷滅絕最後階段的人而言,那的確會是相當痛苦的壞事。不過就人類滅絕此事本身而論,由於它能阻止伴隨出生而來的嚴重傷害,肯定不可能是壞的,甚至愈早發生愈好。本章的另一重點是嘗試回應哲學家帕菲特(Derek Parfit)在其名著《理與人》(Reasons and Persons)提出的人口難題,由於當中涉及較多哲學專門知識,讀者需多加留意。而最後一章旨在回應一些質疑。比方說,貝納塔試圖解釋即使其理論會引致上述各種看似荒謬的結果,這也不是好的反對理由;又嘗試說明其立場為何不會鼓勵自殺等等。

本書面世後在哲學界引起巨大反響,毀譽參半。讚賞者認為書中的論述清晰簡潔,條分縷析。內容敢於挑戰常識,可堪反思之處甚多。再者,本書行文流暢簡明,沒有太多艱澀專門的哲學術語,因此普羅大眾讀來亦不會太辛苦。批評者則著眼於書中的極端立場與哲學論證的缺失,尤其對「價值不對稱」的攻擊最為猛烈。例如有論者認為貝納塔分析快樂與痛苦的計算時考慮不周,又或「價值不對稱」並非如他所言,足以同時解釋其他四種不對稱價值判斷等等。面對排山倒海的質疑,貝納塔亦曾撰文回覆,不過這些討論牽涉繁複的哲學爭拗,一般讀者不必在意,倘若真有興趣,可找他的 'Still Better Never to Have Been: A Reply to (More of) My Critics' 一文閱讀。

毫無疑問,愈激進的主張,人們愈難接受,亦愈容易令人誤解。其中最明顯的例子,莫過於貝納塔的想法,往往被人與厭人論(Misanthropy)這種仇視人類的主張混為一談。誠然,貝納塔於往後的著作中,確實提出了厭人式論證來支持反生育主義與人類滅絕論,但至少在本書中並無相關想法。而在我看來,恰恰相反,貝納塔的立場,其實更可能源於博愛論(Philanthropy)。正是出於對人類的慈悲,不忍下一代蒙受生而為人的痛苦,才反對生育與希望人類消失,從而根絕一切人類的苦難。不過這終究只是我個人的詮釋,與主流意見或有分歧,讀者可自行斟酌。

總括來說,本書立論新穎大膽,提出的議題亦十分重要。縱然論證層面上偶有簡略與失當之處,但其對常識與定見的挑戰,無疑值得深思。哪怕各位閱後不盡同意,相信也不會覺得枉然。畢竟哲學的可貴,並非給予答案,而在於有意義的發問。是次中文譯本面世,能讓華文世界的朋友以熟悉的語言一同思考此等重要課題,絕對是廣大讀者的佳音。

‧摘文

第三章 出生在世有多糟?

「不妨把人生看成一段雞肋的插曲,打攪了不在此世的清福。」

——阿圖爾・叔本華(Arthur Schopenhauer)

「若要不朽,被生下來可是個惡兆。」

——喬治・桑塔亞那(George Santayana)

我在本書主張:只要生命裡有哪怕一絲一毫的壞事,出生在世就是一種傷害。不論讀者接不接受這個結論,都能肯定命途多舛的人生是一種傷害。接下來,我要轉而向讀者說明,人生在世,壞事比一般人願意承認的多得多;要是明白生活有多糟,大家就算不認可出生在世只要有些微壞事就算傷害,大概也會承認出生在世對自己而言是傷害。因此,我寫這章是要向讀者說明:憾恨自己活在世上,把所有實際出生在世的個案都當成有害的事情,這些都有憑有據,無關乎〔上一章探討的〕不對稱或是不對稱的意涵。

話說回來,讀者還是可以把本章的論證,當作是延續第二章的主張。第二章的結論是「出生在世永遠是傷害」,但從這個結論我們無從得知傷害的量級,所以我在本章評估的問題是,出生在世有多糟。問題的答案,取決於出生所導致的生活有多糟。雖然每個人都因為被生下來而受到傷害,但不是每個人都一樣坎坷,也就是說,出生對某些人而言是更嚴重的傷害。生活愈糟糕,出生所造成的傷害就愈大。儘管如此,我要主張的是,就連最好的生活都很糟,所以被生下來永遠都是重大傷害。容我澄清,我並沒有要主張每條命都糟得不值得繼續,根本不需要把話說得那麼死,只要主張人們的生活比他們以為的更糟,此外,每條命都有許許多多的壞事〔,就足夠支持我的主張了〕。

好事減壞事,不等於生命的品質:為什麼?

許多人難免會將生命的正面性質的值,減掉負面性質的負值,直截了當地評定一條命的品質。也就是說,他們會給出我的圖式中(1)和(2)象限的值,再以前者減掉後者。可是用這種方式決定一條命的品質,實在太粗糙了。一輩子過得美滿還是坎坷,不單取決於發生多少好事和壞事,還有其他面向要考慮,而要考慮的面向當中,首重好事和壞事是怎麼分布的。

其中一項待考慮的面向是好與壞的順序。舉例來說,一切好事都在前半生發生,後半生則是屋漏偏逢連夜雨,壞事接二連三;這樣的境遇,比起好事與壞事相對平均分布的一生,恐怕是糟得多。即使這兩段生命裡好事與壞事的總量相同,前者仍比後者差。同理,一步一步邁向成就與滿足的人生,也比早年光明卻每況愈下的人生更可取。這些人生當中,各自好事和壞事的量或許是一樣的,然而不同的軌跡足以使一條命比另一條更好。

就分布而言,猶待考慮的另一面向是好事和壞事的劇烈程度。一種情況是,生命中的愉悅超凡絕俗,次數卻也相應地稀少,久久一遇,稍縱即逝;另一種情況是,各次愉悅不那麼刺激,但比較頻繁地分布在一生當中,總量與前者相同,那麼前者大概比後者差。話說回來,愉悅和其他好事也可能在生命中散得太開,導致每一件都太平淡,簡直無從區分跟不好不壞的狀態有什麼差別。跟生命裡有次數少但刻骨銘心的「高潮」相比,平淡一輩子或許比較糟。

一生中的好事和壞事如何分布,還會以第三種方式影響生命品質,這種方式源於生命的長短。當然,生命長短跟好事和壞事的量,互相影響的方式時有變化。長命卻鮮少遇到好事,那為數可觀的壞事就會成為這一世人的寫照,即便只是因為在那麼漫長的歲月裡,好事竟屈指可數,會讓人感到單調乏味——這本身就是一件壞事。然而,我們能設想長短相去甚遠、好事和壞事的量卻相同的生命,其中一種生命平平無奇,一輩子好事和壞事分布得十分均勻,不致影響好事或壞事的量。在這種情況下,如果這段人生的品質足以讓人認為值得延續,那生命長一點可說是比較好的,若不然,生命愈長品質可能就愈差。這樣的判斷應該能讓人信服。

我們評估生命的品質,還有一個可能要進一步考慮的面向,這個面向跟分布無關。當一段生命惡劣到某個閾值之下(同時考慮災厄的量和分布),發生再多好事也無法翻轉,因為再多好事也抵不過那惡劣的情況。唐納.科瓦特(「達克斯」,Donald 〔‘Dax’〕 Cowart)就是這樣評定自己的生命——至少他是這樣評定瓦斯爆炸造成他全身三分之二燒傷之後的人生。他拒絕極其痛苦的維生治療,但醫生無視他的意願,照樣治療他。他的命是救回來了,事業十分成功,也重拾尚稱滿意的生活品質,但他仍堅稱這些燒傷後的好事,不值得他忍受他被迫承受的療程。不論康復後接連發生多少好事,都無法翻轉燒傷和他經歷的治療等壞事,至少他自己是這樣評定的。

我們可以更概括地表達這個論點。比較 X 和 Y 這兩人的生命,為求簡明,我們只考慮好事和壞事的量,分布方面就不處理。X 的生命裡,好事和壞事的量相對適中,就說是一萬五千單位的正值和五千單位的負值。反觀 Y 的生命,壞事多得不堪承受,就說是五萬單位的負值,而此人生命裡的好事也比 X 多得多,有七萬單位的正值。只計較數量的話,一萬單位對二萬單位的正值,是 Y 的生命有比較大的淨值,但儘管如此,評斷 X 的生命比較不壞,大概還是合理的。這也進一步顯示(前一章)圖 2.4 所派定的值為什麼一定是錯的,讀者可以翻回去讀我的論證。

經過前文的反思,讀者當能明白,為什麼評定一段生命有多糟,一定會比單從壞事減掉好事來得複雜。可見,單從第(1)象限的值減去第(2)象限的值,是算不出生命有多糟的。

自己評定生命的品質,為什麼不可靠?

大多數人考慮所有條件後,仍會否認他們的生命是糟糕的(當然也否認自己的生命有糟到寧可從未出生),說真的,大多數人認為他們的日子過得還不錯。既然評定自己過得好不好時,大家都這麼無憂無慮,人們常以為這就算是對「生命是件壞事」的一種駁斥。活著的人大都否認活著是件壞事,那生命怎麼會是件壞事呢?他們就問。已經被生下來的人大都滿意自己被生下來了,那出生在世怎麼會是傷害?

然而,這些自評能否可靠地標示生命的品質?其實我們有很好的理由存疑。人類心理運作的邏輯有幾項廣為人知的特徵,可用來說明人自評生命品質的時候,為什麼通常會加以讚許。這些心理運作的現象才能解釋正面評價(的廣度),而非生命品質真的那麼好。

這些心理運作的現象中,第一項,也是最概括、影響最深的一項,有些人稱作波麗安娜效應(Pollyanna Principle),是一種樂觀的傾向。波麗安娜效應表現的方式很多。第一,人傾向記起正面而非負面的經驗。舉例來說,要求一個人回顧一輩子發生過的事件,數個研究中的受試者舉出的正面經驗,數量遠多於負面經驗。我們對這輩子迄今過得好不好的判斷,被偏頗的回憶扭曲了。不只對過去的評價有所偏誤,我們對未來的寄望或期望也半斤八兩。對於事情將會變得多好,我們很容易會想得太誇張。對當下和整體福祉的主觀判斷,就如同回想和寄望,往往也深受波麗安娜效應左右。許多研究一致顯示:對福祉的自評顯著朝光譜正面的一端扭曲。例如少有人會說自己「不是很快樂」;反之,聲稱自己「滿快樂」或「很快樂」的人占壓倒性多數。大多數人誠然相信他們比其他人、或是比一般人過得更好。

據信,有些因素能改善一個人的生命品質,假使這些因素會影響人對生命品質的自評,影響力卻絲毫不相稱。舉例來說,人對自己健康程度的評等,跟他們主觀評定自己的幸福程度是有相關的;儘管如此,根據生理症狀對人們健康狀況所做的客觀評定,若用來預測人對自己幸福程度的主觀評價,實在說不上有多準確。不滿意自己健康狀況的人,他們報出的幸福程度確實比較低,但滿意度仍偏向光譜的正端。不論在哪個國家,窮人幾乎都跟富人一樣快樂(但還差了一些),教育程度和職業別造成的差異也不大(但多少有造成一點差異)。上述及其他因素影響主觀評定的幸福程度有多深,還有一些歧見存在,但就連你我以為會讓人「非常不快樂」的那種事件,也只有極少比例的人真的受到那種程度的影響而「非常不快樂」。

有另一種廣為人知的心理運作現象,會讓我們對幸福程度的自評變得不可靠,這種現象也能部分(但無法完全)解釋前文提到的波麗安娜效應,不妨稱之為適應、調適或化為習慣(habituation)。客觀的幸福程度惡化時,起初會有顯著的主觀不滿,然而接下來,人有一種傾向是會適應新處境,根據新的處境調整期望。適應能適應到什麼程度,以及在生活的不同領域裡,適應程度有多大的差別,這些都還有爭議,可是適應現象的確會發生,這點是沒有爭議的。結果,就算主觀的幸福感未能回到原先的水準,跌落的幅度恐怕比讀者設想的要小,而且在部分生活領域還能回復得更多。比起一個人實際的幸福程度,主觀幸福感更貼近近期幸福程度的變化,並非追蹤前者的可靠指標。

第三種影響自評幸福程度的心理運作因子,是跟其他人的幸福隱隱較勁。我們如何判斷生活過得怎麼樣,取決於跟別人比過得有多好,更甚於自己的生活過得怎麼樣,所以自評與其說是生命實際品質的指標,不如說是〔跟別人的生活品質比〕輸贏的品質指標。影響所及,在評判自己的幸福程度時,人人避談你我都有的、生命的負面特質;但這些特質跟我們切身相關,倘若視而不見,〔對生命品質的〕判斷就不可靠了。

這三種心理運作現象中,只有波麗安娜效應讓人在評定自己的生活過得怎麼樣的時候,一股腦兒地正向思考。我們不只會適應負面的處境,也會適應正面的處境;我們不只跟處境比我們差的人比,也跟處境比我們好的人比。儘管如此,既然有波麗安娜效應的力量在,適應和比較這兩種運作的基準都是從樂觀出發,而且受到樂觀偏誤的左右。舉例來說,人更常跟處境比自己差的人比較,較少跟處境比自己好的人比。所以命好的人透過適應和比較加強波麗安娜效應;歹命的人藉由適應和比較減輕波麗安娜效應,但不會完全抵銷之。假使我們真的適應了好事,或是跟處境比我們好的人比,相較於適應了壞事,或是跟處境較差的人比,我們的自評不會那麼正面,但也不至於變得負面。

從演化的觀點而言,上述心理運作現象沒什麼好奇怪的。那些現象斬斷自殺〔的念頭〕,讓人趨向生養下一代。假使我們的生命跟我在本書堅稱的差不多糟,假使人很容易如其所是地看穿自己生命真實的質地,那他們恐怕會更傾向自我了斷,即使不走到那一步,也不會生養更多類似的生命。照這樣說,自然選擇通常不會留下悲觀厭世的特質。

相關分類

購物須知

| 寄送時間 | 全台灣24h到貨,遲到提供100元現金積點。全年無休,週末假日照常出貨。例外說明 |

|---|---|

| 送貨方式 | 透過宅配送達。除網頁另有特別標示外,均為常溫配送。 消費者訂購之商品若經配送兩次無法送達,再經本公司以電話與Email均無法聯繫逾三天者,本公司將取消該筆訂單,並且全額退款。 |

| 送貨範圍 | 限台灣本島與離島地區註,部分離島地區包括連江馬祖、綠島、蘭嶼、琉球鄉…等貨件,將送至到岸船公司碼頭,需請收貨人自行至碼頭取貨。注意!收件地址請勿為郵政信箱。 註:離島地區不配送安裝商品、手機門號商品、超大材商品及四機商品。 |

| 售後服務 | 缺掉頁更換新品 |

| 執照證號&登錄字號 | 本公司食品業者登錄字號A-116606102-00000-0 |

關於退貨

- PChome24h購物的消費者,都可以依照消費者保護法的規定,享有商品貨到次日起七天猶豫期的權益。(請留意猶豫期非試用期!!)您所退回的商品必須回復原狀(復原至商品到貨時的原始狀態並且保持完整包裝,包括商品本體、配件、贈品、保證書、原廠包裝及所有附隨文件或資料的完整性)。商品一經拆封/啟用保固,將使商品價值減損,您理解本公司將依法收取回復原狀必要之費用(若無法復原,費用將以商品價值損失計算),請先確認商品正確、外觀可接受再行使用,以免影響您的權利,祝您購物順心。

- 如果您所購買商品是下列特殊商品,請留意下述退貨注意事項:

- 易於腐敗之商品、保存期限較短之商品、客製化商品、報紙、期刊、雜誌,依據消費者保護法之規定,於收受商品後將無法享有七天猶豫期之權益且不得辦理退貨。

- 影音商品、電腦軟體或個人衛生用品等一經拆封即無法回復原狀的商品,在您還不確定是否要辦理退貨以前,請勿拆封,一經拆封則依消費者保護法之規定,無法享有七天猶豫期之權益且不得辦理退貨。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,一經您事先同意後始提供者,依消費者保護法之規定,您將無法享有七天猶豫期之權益且不得辦理退貨。

- 組合商品於辦理退貨時,應將組合銷售商品一同退貨,若有遺失、毀損或缺件,PChome將可能要求您依照損毀程度負擔回復原狀必要之費用。

- 若您需辦理退貨,請利用顧客中心「查訂單」或「退訂/退款查詢」的「退訂/退貨」功能填寫申請,我們將於接獲申請之次日起1個工作天內檢視您的退貨要求,檢視完畢後將以E-mail回覆通知您,並將委託本公司指定之宅配公司,在5個工作天內透過電話與您連絡前往取回退貨商品。請您保持電話暢通,並備妥原商品及所有包裝及附件,以便於交付予本公司指定之宅配公司取回(宅配公司僅負責收件,退貨商品仍由特約廠商進行驗收),宅配公司取件後會提供簽收單據給您,請注意留存。

- 退回商品時,請以本公司或特約廠商寄送商品給您時所使用的外包裝(紙箱或包裝袋),原封包裝後交付給前來取件的宅配公司;如果本公司或特約廠商寄送商品給您時所使用的外包裝(紙箱或包裝袋)已經遺失,請您在商品原廠外盒之外,再以其他適當的包裝盒進行包裝,切勿任由宅配單直接粘貼在商品原廠外盒上或書寫文字。

- 若因您要求退貨或換貨、或因本公司無法接受您全部或部分之訂單、或因契約解除或失其效力,而需為您辦理退款事宜時,您同意本公司得代您處理發票或折讓單等相關法令所要求之單據,以利本公司為您辦理退款。

- 本公司收到您所提出的申請後,若經確認無誤,將依消費者保護法之相關規定,返還您已支付之對價(含信用卡交易),退款日當天會再發送E-mail通知函給您。