商品詳情

作者: | |

譯者: | 何啟仁 |

ISBN: | 9789570870879 |

出版社: | |

出版日期: | 2023/11/23 |

內文簡介

<內容簡介>

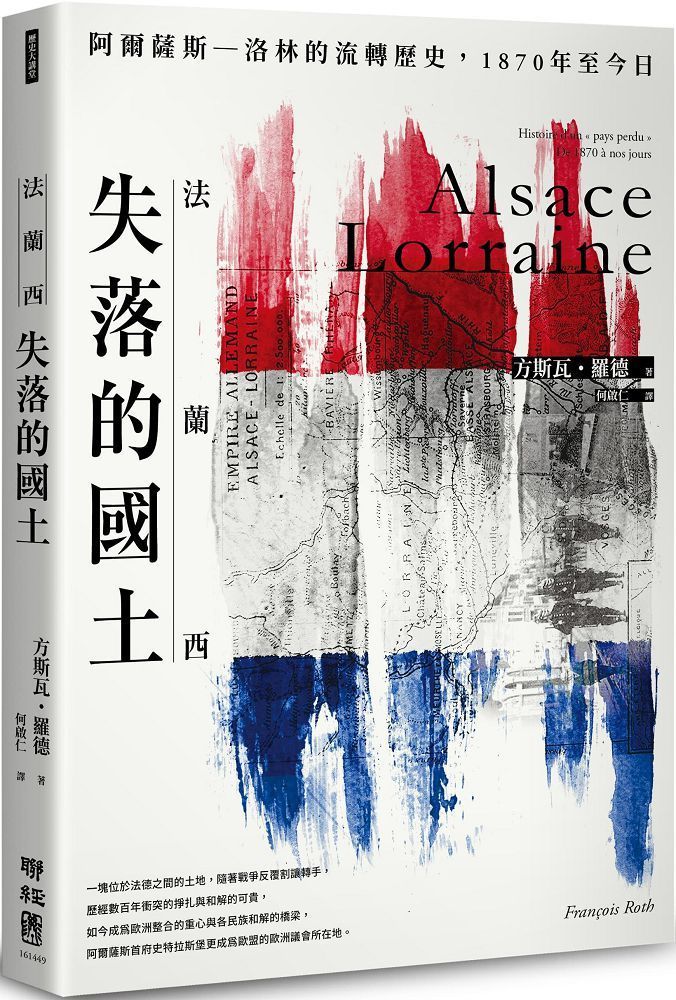

從視如寇讎到和解共榮

《德法友好條約》60週年紀念

德法和解歐洲整合,是百年來國際關係史上最不可思議的奇蹟

見證歐洲上兩大強權交鋒處的戰爭與和平

阿爾薩斯-洛林地區(Alsace-Lorraine)——一塊位於德法之間的土地,

隨著戰爭反覆割讓轉手,歷經數百年衝突的掙扎與和解的可貴,

如今成為歐洲整合的重心與各民族和解的橋梁,

阿爾薩斯首府史特拉斯堡更成為歐盟的歐洲議會所在地。

☆臺灣大學社會科學院院長 蘇宏達 專文推薦☆

「正因處於兩大強權和文明的交會處,洛林和阿爾薩斯歷代住民遂親歷了幾百年來衝突的掙扎與近百年和解的可貴。……相反地,當戰後歐洲人啟動整合,德法展開和解後,兩省遂一躍而成歐洲整合的重心與各民族和解的橋梁。……德法兩大民族能由千年的爭鬥殺伐走向和解共榮,實值得所有亞洲人深思。」

——蘇宏達(臺灣大學社會科學院院長)

「你們將無法真正擁有阿爾薩斯和洛林,

無論如何,我們仍是法國人!

你可以將這片土地變成德國的,

但我們的心,你永遠也無法改變!」

——皮夏(Peschard),〈阿爾薩斯和洛林〉(Alsace et Lorraine)

1870年法德戰爭後,德國併吞戰敗法國的一塊土地,創設阿爾薩斯-洛林領地。對德國人而言,這是讓這些因時代不幸而分離的土地重回德意志的懷抱;在法國人看來,這是對他們國家領土不公允的割讓,因此從未停止譴責這種人為的地域設置,並引發報復的情緒。這段歷史持續近半世紀,形成德、法對立的基本緣由,直到1918年這些「失落的行省」回歸法國才暫告一段落。

雖然阿爾薩斯-洛林領地早已不復存在,但這個稱呼仍留在集體記憶和城市土地之中,並在行政區劃、法律和文化上都留下影響,甚至連公共空間、城市規劃及心理上都留存深刻印記。本書旨在回顧阿爾薩斯-洛林地區的歷史,主要關切三個面向:第一是審視長期存在於公共空間和法國人想像中的這個稱呼;第二是追索德意志帝國為了將獲得土地融入其中所做的努力,以及對被併吞者在拒絕與接受併吞之間複雜行為的評估;最後是分析在法律、宗教、文化及傳承上遺留至今的影響程度和原因。

有別於一般描述歐洲整合與德法和解的歷史書,方斯瓦˙羅德除了宏觀敘述阿爾薩斯-洛林遭德法拉扯的不幸史實,更從微觀角度仔細刻畫出一般人民面對反覆變局時的犧牲、因應、為難,甚至不幸,讓讀者彷彿親睹這百餘萬生命的掙扎和堅毅。德法兩大民族能正確對待和處理歷史問題,建立友好合作關係,由千年世仇化敵為友,值得借鏡省思。

★目錄:

推薦序 從戰爭的受難到和解的寵兒/蘇宏達

前言

阿爾薩斯-洛林地區年表

第一章 阿爾薩斯-洛林地區的出現,是歷史的偶然?

在法德戰爭期間對兼併所做的準備工作

凡爾賽和法蘭克福確定兼併

「帝國領地」,因勢而造的產物

《法蘭克福條約》的實施

最高首長制度(1871年至1879年)

第二章 為穩固征服地域的行政管理和軍事手段

「總督制」:穩定的制度(1879-1918)

帝國領地的公共事務

面對法國:保衛西部邊境

被兼併地區人民的代表

在德國經濟領域逐步發展的合作

史特拉斯堡:阿爾薩斯-洛林地區首府

第三章 法國眼中的阿爾薩斯-洛林地區

在法國的阿爾薩斯和洛林人

阿爾薩斯-洛林地區的感受和報復的情緒

法、德間的新邊界

表現和象徵

以阿爾薩斯和洛林為素材的文學作品及其傳播

第四章 1900年代,是對阿爾薩斯-洛林地區而言的「美好時光」?

阿爾薩斯-洛林地區統治者:威廉二世

政府及參與政治事務代表

漸漸成長的經濟榮景

阿爾薩斯-洛林地區,只是小祖國?

1910年代初被兼併地區人民的期待和反應

第五章 阿爾薩斯-洛林地區,第一次世界大戰的籌碼?

1914年8月至9月:戰爭中的阿爾薩斯-洛林地區

阿爾薩斯-洛林地區,法國人和法籍阿爾薩斯、洛林人的掛念

德國轄下的阿爾薩斯-洛林地區

1918年,決定命運的一年:德國結束統治阿爾薩斯-洛林地區

第六章 「失落行省」的回歸

1918年11月的主權更換

迅速排除德籍人口和德國利益

重新編入法國行政區劃、司法體系和海關管制

政治重組

阿爾薩斯的紛擾和自治危機

德國對阿爾薩斯-洛林地區的看法

第七章 再次被併吞的悲劇

德國威脅再起

在德國取勝後:對阿爾薩斯-洛林地區的事實兼併及破壞

納粹的迫害

遲來的解放

第八章 遺緒

法、德關係的收尾

阿爾薩斯和摩澤間關係

對第一次兼併所得經驗的再認識

最後的遺留

主要人物

參考書目

譯名對照表

<作者簡介>

方斯瓦.羅德 François Roth(1936-2016)

南錫第二大學當代歷史名譽教授,研究主題為地方歷史(19世紀—20世紀)、法國、法德關係及國際關係。著作有《兼併下的洛林,1870-1918》(La Lorraine annexée, 1870-1918)、《1870年戰爭》(La Guerre de 70)、《雷蒙.普恩加萊》(Raymond Poincaré)、《歐洲的萌生》(L'Invention de l'Europe),以及《羅勃.舒曼》等。主編南錫版的《歷史一千年》(1000 ans d'histoire),並撰寫其中的第六章和第九章。

譯者:何啟仁

畢業於中正國防幹部預備學校72年班、海軍官校76年班、政治作戰學校政治研究所,後於法國社會科學高等研究院(EHESS)近現代中國研究中心(CECMC)取得高等研究文憑(DEA, Diplome d’etudes approfondies)。譯作有《戰火中國1937-1952:流轉的勝利與悲劇,近代新中國的內爆與崛起》、《中國革命的起源1915-1949》、《主宰中國的太子黨》及《周恩來:毛澤東背後的力量》等。

★內文試閱:

‧前言

阿爾薩斯-洛林地區(Alsace-Lorraine)。在眾多法國城市中,阿爾薩斯-洛林地區的大街或馬路、史特拉斯堡(Strasbourg)的廣場和梅斯(Metz)的巷道,在在都提醒大家對這塊曾失落土地的記憶;而之所以失去,是在1871年由戰勝那一方德意志帝國一手主導造成的。一些匆匆經過的人都不太明白,為什麼這兩個行省要用一個連接號接在一起。大多數人都不太注意這塊領土的形狀或位置,其中有些人還認為這塊領地至今依然存在。偶爾,在某個對話中提到阿爾薩斯-洛林地區的同時,仍會浮現出一些意想之外的記憶。在我個人的經歷中就有過許多例子。二十多年前,我曾向一些中年人提及住在南錫(Nancy),我很訝異地聽到這樣的回答:「啊!在阿爾薩斯-洛林地區嗎?」我一下子血氣上湧,馬上解釋阿爾薩斯-洛林地區是曾在1871年連同梅斯和史特拉斯堡成為德國領地的地區,而南錫則一直都是法國的城市。

阿爾薩斯-洛林地區的說法,德文是Elsass-Lothringen,出現於1870年法德戰爭時,一塊被征服法國領土的軍事統治區域稱呼,並於1871年5月10日《法蘭克福條約》(Traité de Francfort)正式併吞。是德國人把這兩塊原本不同的土地連結起來,並稱為「阿爾薩斯-洛林帝國直轄領地」(Reichsland Elsass-Lothringen)。自1871年至1918年,阿爾薩斯-洛林領地在地域和政治上即存在於德意志帝國中。而法國人則從未停止譴責阿爾薩斯-洛林地區這種人為的地域設置,也漸漸在談話中自然而然地用「失落的行省」(provinces perdues)來表達被併吞的地方。在行政區劃已經改用省(département)時,這種說法更令人錯愕。「行省」(province)是舊詞,是比法國大革命前更早的舊制度所使用的,法國大革命後都改用省作為行政劃分;然而,這種稱呼是對一些地方仍有情感使用的,無關於行政區劃。使用「失落的行省」,是一種對那些不得已成為被併吞,卻仍然認為自己是法國人的阿爾薩斯人和洛林人內心煎熬的分擔,也是對他們能儘快回歸法國的期望。

德意志帝國對阿爾薩斯-洛林領地的創設,帶出兩個彼此密切相關的問題:第一個要追溯到很久之前,與日耳曼地區和先是羅馬,後是法蘭西地區間的種種聯繫有關;第二個至今仍然存在,就是阿爾薩斯和洛林╱摩澤(Moselle)之間相鄰的種種關係。

日耳曼地區主要是以很久之前使用的語言為基礎而形成,這倒是無庸置疑,還遠至中世紀早期:位於盧森堡到多農(Donon)一線以東所有地域,也就是說包括阿爾薩斯大部分及一部分的摩澤在內,在第5及第6世紀都由日耳曼語族占據。直到近世(l’époque moderne)初期,這些地域都屬於德意志神聖羅馬帝國,到了1543年帝國分裂,其所屬使用法語城市梅斯在不久後就由法蘭西國王亨利二世取得。法蘭西王國對這些領土的歸併進展相當緩慢:梅斯、圖爾(Toul)和凡登(Verdun)三主教管區在1555年取得,但是直到將近一個世紀後的1648年,在《西發利亞條約》(Traités de Westphalie)簽訂下,這項占領才獲得國際承認。洛林公國(Les duchés de Lorraine)(及南錫)和巴爾公國(Duché de Bar)併入法國的時間則更晚,直到1659年才完成。除了一些例外,像是史特拉斯堡和米路斯(Mulhouse)等等,阿爾薩斯於1766年成為法國領土,而史特拉斯堡於1683年由路易十四併入,米路斯則在1799年督政府(Directoire)時期歸併納入法國。

等到拿破崙戰爭結束,1815年各項條約中設定的法國東部邊界,至今仍未變。以省劃定行政區劃後的法國,在阿爾薩斯的兩個省分(上萊茵省〔Haut-Rhin〕和下萊茵省〔Bas-Rhin〕),以及洛林的四個省分(莫茲〔Meuse〕、莫爾特〔Meurthe〕、摩澤和弗日〔Vosges〕),與法國的其他省一樣,都由巴黎逕行管理。弗日、阿爾薩斯和洛林鄰近各省,彼此間自然維持著緊密關係,經常會有些阿爾薩斯人到洛林定居,有些洛林人也會到阿爾薩斯定居。然而在人們的印象中,相對於比較多元化的洛林人,阿爾薩斯有著一些獨特性,而居民的性格也和其他地方相當不同。

一些法國人並不認同1815年以來所劃定的邊界,仍緬懷著曾有著更大疆域的法國,那個法國是以萊茵河作為「自然疆界」,即將萊茵河左岸劃入法國領土,如同在拿破崙帝國時期一樣。這塊萊茵河左岸地區曾劃歸於普魯士王國,以萊茵省稱之。普魯士當時是繼奧地利之後,加入德意志邦聯的第二個王國。對一個仍是分散的德意志而言,有些國族狂熱分子夢想要將所有使用德語的國家合併成一個民族國家。一些記者、作家、政論人士和歷史學者紛紛轉述這種觀念,在1848年的法蘭克福國民議會辯論亦有附和,也有說法認為歌德年輕時曾求學的史特拉斯堡,是「讓人憧憬的城市」,屬於德國,卻被路易十四竊占。原為詩文,後來成為德國國歌,即德文的Deutschland über alles或Deutschlandied,歌詞內容就提到未來民族國家德國的疆界,西到莫茲河,東到尼曼河。西邊疆界是843年《凡登條約》(Traité de Verdun)分配的,這樣一來,就可能將法蘭西王國自神聖羅馬帝國取得的疆界置於爭議之中。從1866年開始,拿破崙三世治下的法國和奧托.馮.俾斯麥(Otto von Bismarck)主政的普魯士之間就有糾纏不休的衝突,這個尚未清楚為人所知的背景不該被忽略。法國人始終盯著萊茵河,和在1814年至1815年間失去的萊茵省。對所有德意志人和普魯士而言,這塊土地與生活其間的居民都是德國的。在1866年薩多瓦戰役後,出現要將這些領土讓給法國人作為「打賞」,以酬謝法國皇帝出面的倡議,德意志人完全不能接受。如果說在1870年前,沒有一個德意志政府提及併吞法國領土的要求,在一旦開戰取得勝利的情況下,這個可能性就不會被排除。

針對1870年7月發生的危機事件,導致普法戰爭及隨後法德戰爭的發生,可以再看一下我寫作的《1870年的戰爭》(La Guerre de 70)一書相關內容。可以回想一下兩項重要的基本資料:從普法宣戰後,接著8月普魯士就在阿爾薩斯和洛林取得最初幾場勝利,德意志媒體開始大肆張揚併吞。這是沉浸在勝利中,同時對這些土地進行聲索追討嗎?還是應該把它視為一場熟稔的媒體配合操作?我們可以針對這些問題進行討論,但是不一定真能把兩者區分得那麼清楚,因為這是一種聯合作為,兩種解讀都不能排除。在到1870年8月的前十年間,威廉一世、毛奇元帥和俾斯麥等普魯士各領導人致力提升軍備,他們的意志十分明確:打敗法國,要求法國出讓土地。剛開始,俾斯麥要求要包括史特拉斯堡在內的阿爾薩斯,隨後又要包括所打下的梅斯要塞在內的一部分洛林土地。既然戰敗,法國也只能讓出阿爾薩斯和一部分的洛林。1871年5月10日簽訂的《法蘭克福條約》讓這項占領取得國際承認,而大家都知道這項占領作為早為普魯士所圖。然而,這畢竟要靠政治和軍事上的勝利方能達成。俾斯麥認為這場共同的勝利,可以保證讓所有德意志人團結為一個民族國家。對德意志人而言,這是讓這些由於時代不幸而分離的土地重回德意志的懷抱;在法國人看來,這是對他們國家領土不公允的割讓,因為贏得勝利的德意志人從未問過這些土地上的居民意願,就強迫他們接受這項占領。在歐洲,難道我們可以不問居住人民意願就併吞土地?而在一或兩個世代後,有一項原則開始被論述,雖然尚未適用於國際間,但是相關精神已經有所回響和傳述:人民有權拒絕接受。1860年拿破崙三世就已經有這種想法:對於併入尼斯(Nice)和薩瓦(Savoie),就曾在兩處舉行過全民表決,使法國和薩丁尼亞王國間的割讓合約生效。然而,1866年在普魯士擊敗奧地利後,解散德意志邦聯,還併入漢諾瓦王國、黑森-拿索公國及法蘭克福自由市,卻都沒有問過人民的意見。1871年,俾斯麥同樣這麼做,只給出一個讓之前被分離出德意志領土的土地再度「回歸」的說法。然而,他明白非常多的阿爾薩斯人和摩澤人對此舉充滿反感,因為他們自認為是法國人;無論如何,俾斯麥仍甘冒風險,一意孤行,期望著時間會讓爭議平息。

要了解阿爾薩斯-洛林地區的歷史和居住其中人們的經歷,就得先檢視德國如何處理獲得的土地,以及如何致力進行整合工作。在德國第二帝國時,威廉一世、俾斯麥,隨後是威廉二世,都設定這塊地區為附屬地位:俾斯麥將這片地區列為帝國領地(Reichsland),由邦聯共有。稱其為「領地」,就表示是次級的地位。阿爾薩斯-洛林地區是否可能獲得邦聯的尊重?這個問題從來未能得到確切的答案,原因就不必提了!在這樣的背景下,被併吞者的反應又如何呢?我們是否要注意阿爾薩斯和洛林這兩個被併吞地區的異同?隨著時間過去,被併吞地區人們的反抗是否真像俾斯麥希望的漸漸變少?在這段時間中,實行哪些做法以推動德意志化,和將這些地區的人與德意志社會同化?有什麼做法被實施,這些做法的成果如何?本書盡力要回答的,正是這些主要問題。

最後,應該注意的是這個所謂阿爾薩斯-洛林問題的國際觀點。1871年,歐洲大國都默許德國併入這些土地的既成事實,無論如何,它們都不會贊同法國為了報復而發動戰爭。在法國人的觀點中,阿爾薩斯-洛林地區是非自然形成的地域,是戰勝者無視人們的權利而強制造成的:強制把「失落的行省」從母土分離。許多法國人希望能加以報復,但如此將會引起動盪並有所限制。阿爾薩斯-洛林地區問題成為法、德間一旦要拉近距離時的根本障礙,在一個相當大的範圍內,壓在法國與其他歐洲國家的關係上。這個「癒合不良的傷口」,經過四十年後,是否又同樣成為一個引發戰爭的原因?答案應該是否定的:阿爾薩斯-洛林地區問題不是造成第一次世界大戰的近因。但這個問題卻造成兩個國家間持續存在的敵意,這也是一旦德國宣戰後,收復阿爾薩斯-洛林地區成為法國必須執行使命的原因,也是法國人參戰的重要動機。

正如阿爾薩斯-洛林地區這個稱呼已然沉寂於記憶和各個市鎮公共空間中,該地區早就是一塊消失很久的地域。連1940年至1944年占領這塊地區的納粹,都相當小心地防止這個問題被重新提及。直到今天,許多摩澤人和阿爾薩斯人連阿爾薩斯-洛林地區這個名稱都不願意再提起。無論如何,阿爾薩斯、洛林這兩個名稱已深植在法國人的記憶中,並且偶爾不合時宜又錯誤地被使用。從1918年起,摩澤不再被稱為洛林,大部分實際住在那裡的居民記憶中,這個舊日的名稱已經不復存在。

然而,阿爾薩斯-洛林地區有一段共同歷史,一段屬於威廉一世、俾斯麥和威廉二世統治下德意志第二帝國的歷史。這段歷史既籠罩於法、德互動之下,又有著在那時候被稱為阿爾薩斯-洛林問題的國際視角。這段歷史持續四十年,直到1918年11月,這些「失落的行省」回歸法國才算結束。在行政區劃、法律和文化上都留下影響,甚至連公共空間、城市規劃及心理上都留存印記,當「內地的法國人」發現在半個世紀的分離,帶給這些「失落的行省」的影響後,讓他們深感震驚。

最近,新聞在追索這段似乎已然結束的過去。在一份建議要減少大區數量的地方化報告中,要處理阿爾薩斯和洛林合併的問題,這項建議隨即引發抗議。無論如何,這個做法只會讓曾經被德國統治的阿爾薩斯-洛林地區再次出現。原因是,如果有朝一日真的這麼做,這個新成立的大區將會把洛林的四個省併入阿爾薩斯,不僅僅是摩澤而已!

回顧阿爾薩斯-洛林地區的歷史,主要關切的有三個面向:第一是審視長期存在於公共空間和法國人想像中的這個稱呼;第二是追索德意志帝國為了將獲得土地融入其中所做的努力,以及對被併吞者在拒絕與接受併吞之間複雜行為的評估;第三也是最後,分析在法律、宗教、文化及傳承上遺留至今的影響程度和原因。

‧推薦序

從戰爭的受難到和解的寵兒

蘇宏達

臺灣大學政治系莫內講座教授、臺灣大學社會科學院院長、歐洲科學與藝術學院院士

今年是《德法友好條約》(Traité de l’Elysée)60週年。德法和解、歐洲整合,真是過去百餘年來國際關係史上最不可思議的奇蹟。

德法邊界不僅是強權的分野,更是歐洲歷史上兩大文明的交鋒處。德國人以日耳曼族為主、操日耳曼語,法國則是羅馬人、高盧人和北方法蘭克族的融合,屬拉丁文化。兩大民族自九世紀查理曼帝國瓦解後即衝突不斷,至民族國家建立後更屢屢爆發全面戰爭。拿破崙大軍一度大破俄奧普聯軍,攻入柏林;俾斯麥鐵騎則西征法蘭西,直抵凡爾賽宮;納粹德國更在短短六週內擊潰法軍,宰制法國全境四年。20世紀中葉以前的兩百年,征討復仇,成了德法兩大民族人人琅琅上口的信條。

而傍臨邊界的法國洛林和阿爾薩斯兩省,就成了兩大民族長期爭奪的地盤。從德國的角度觀看,這兩個省,尤其是阿爾薩斯,無論是語言、文化、地名,根本是德意志文化的延伸,有好幾個世紀屬神聖羅馬帝國的一員;但在法國人眼中,這兩個省自17世紀中葉主權國家概念興起後即歸屬法蘭西,當然是法國不可分割的一部分。1871年普法戰爭後,兩省劃歸德國,法國指為「割讓」,德國則稱「回歸」,正好凸顯兩國針鋒相對的史觀。

正因處於兩大強權和文明的交會處,法國洛林和阿爾薩斯兩省歷代住民遂親歷了幾百年來衝突的掙扎與近百年和解的可貴。在兩強反覆爭奪時,不僅財產遭難、生命不保,更飽嘗身分不定和認同遭疑的痛苦,甚至造成家人被迫分屬兩國的悲劇。相反地,當戰後歐洲人啟動整合、德法展開和解後,兩省遂一躍而成歐洲整合的重心與各民族和解的橋梁。阿爾薩斯首府史特拉斯堡更成為由46個國家共同組成之歐洲理事會(Council of Europe)、歐洲人權法院(European Court of Human Rights),以及27國共建歐洲聯盟之歐洲議會(European Parliament)的所在地,東界萊茵河上連接德法的橋梁取名「歐洲橋」(Pont de l’Europe),更註記著德法和解與歐洲整合的成就。而1886年出生德國籍,32歲時因洛林省歸還法國才成為法國人的法國外交部長舒曼(Robert Schuman),更於1950年5月9日發表《舒曼宣言》,正式啟動歐洲整合。

本書異於一般描述歐洲整合與德法和解的歷史書,除了宏觀敘述1871至1945年間兩省遭德法拉扯的不幸史實外,更從微觀角度仔細刻畫出一般人民面對反覆變局時的犧牲、因應、為難,甚至不幸,讓讀者好像親睹了這百餘萬生命的掙扎和堅毅。

作者方斯瓦.羅德(François Roth)是法國南錫大學(Université de Nancy)史學教授,專攻法國東部地方誌,於2001年獲法蘭西學院頒發洛林研究獎章(Prix Marcel Flach)。譯者何啟仁先生係國內知名的法文譯者,曾就讀法國社會科學高等研究院(École des Hautes Études en Sciences Sociales)博士班,譯有《戰火中國1937-1952》等書。不論作者譯者都屬一時之選。加上聯經出版公司涂總編團隊戮力合作,本書才得以問世,並饗讀者。

德法兩大民族能由千年的爭鬥殺伐走向和解共榮,實值得所有亞洲人深思。

‧摘文

第一章 阿爾薩斯-洛林地區的出現,是歷史的偶然?

德意志化措施

我們要如何說明將奪得領土進行德意志化這個策略的意義呢?首先,「奪取」這個字是法國人說的,依德國人的說法則是「回歸」,因為在他們的歷史裡,這塊土地有很長一段時間屬於德意志帝國,這段時間比法國擁有這塊土地的時間更久;再者,有四分之三居民使用的母語(Muttersprache)是各種日耳曼方言;對住在鄉村和小城市的居民而言,用俾斯麥的話來說──「法國皮相」,只是表象而已,只要刮開,「原有的德國本體」就會出現。要經過一或兩個世代,透過義務學校教育、男人一定要服的兵役、必要施政措施,透過工作關係,德意志語言和文化就會一點一滴重新回到應有的位置,這也是要將德語定為官方語言的原因。有兩項措施非常重要:一是1872年的語言普查,可以確定以德語作為大部分居民母語的地方,而對所有這些地區,德語就成為行政和學校使用的專用語言;二是國民義務教育(Volksschule),由俾斯麥-博倫頒布命令,男生必須接受義務教育直到14歲,女生則是到13歲,穆勒起草各不同年級的課程進行通告,迅速實施。由於部分教師選擇前往法國,因此在執行上要找到具有能力的人員成為最大困難。為了替代這些離開的教師,在洛林雇用盧森堡教師與一些德國教師,即使會讓督學的觀感不好,但是也讓一些在學校的修女留下。被稱為教師研習會的師範學校人事和課程被德意志化,西發利亞(Westphalie)神父亨瑞奇.尼格提特(Heinrich Nigetiet)在1871年來到梅斯,領導洛林教師研習會直到1906年退休為止。在法國,情況和我們所想的相反,阿爾薩斯和洛林出身的儲備教師相對較多,對教師人員都能進行定期補充。在以多數人講法語或是以法語為專門語言的地區,教師都能使用雙語,在學習開始初期是以法語作為讀、寫為主,稍後在大學課程才出現德語。

最後一堂法文課

「……阿默先生站上講台,用之前對我講話時一樣柔和而低沉的聲音,對我們說:『孩子們,這是我們最後一次上課。柏林方面下令,以後在阿爾薩斯和洛林的學校裡,只能教授德文⋯⋯新老師明天就會來。今天是你們最後一堂法文課,麻煩請大家專心上課。』這幾句話讓我感到不知所措。啊!這些傢伙,原來之前市政廳公布的事就是在講這個。

我的最後一堂法文課!我剛剛會寫一些字!就這樣我就再也沒法學習!一切就到此為止了!……

就這樣,阿默先生從這件事講到那件事,他開始跟我們講到法文,說法文是世界上最優美、最清晰、最嚴謹的語言:我們要好好記住這個語言,絕對不要忘了,因為即便一個民族被奴役,只要仍能保有他們的語言,就如同有了打開牢獄的鑰匙。接著他講授文法,我們也跟著讀課文。我竟意外地都能聽懂,他所講的,我竟然都覺得那麼簡單,一點都不難。我相信自己從來沒有這麼專心聽課。……

突然教堂中午的鐘聲響起,接著是唸《三鐘經》的時間。同一時間,普魯士士兵操練結束返營的號角聲,在我們的窗外響起……阿默先生臉色蒼白地從椅子上站起來。在我的眼中,他的個子從來沒有這麼高大。『朋友們、朋友們,』他說著,『朋友們,我……我……』

但是有些事情讓他講不下去,他未能講完要說的那句話。

就這樣他轉身朝向黑板,拿起一支粉筆,用全身的力氣大大地寫下:『法國萬歲!』

然後他就這樣待著,把頭抵著牆,沒說話,用手勢向我們表示:

『下課了……你們走吧。』」

阿爾封斯.都德(Alphonse Daudet)

〈最後一堂課,一位阿爾薩斯小孩所寫〉

(La dernière classe, récit d’un petit Alsacien)

引自《星期一故事集》(Contes du lundi),

巴黎,1873年

初中教育從課程至人事,則達到完全的德意志化。文理中學的教師全都是德國人,在大學課程安排上,大學入學測驗要計入在文理中學的成績,依成績決定能否進入大學就讀。只有宗教機構能有本地人任職其中,但是這些人也受到嚴密監視,並且要聽從公部門指示。除了文理中學,還在主要城市成立一些提供現代課程的職業中學。

史特拉斯堡大學成為威廉皇帝大學(Kaiser-Wilhelm Universität),經過重組並提供相當優良的設備。阿爾薩斯人很快就絡繹不絕地前往就讀,而洛林人因為通過入學測驗的人數很少,前往就讀的人也少。

短暫的現象或是長久延續的目標?

對德國人而言,這些「既成事實」就是確定不變的,應該讓被兼併地區的人們接受,無論使用強制手段、德意志化,還是軟硬兼施,都要花時間來完成。在法國這邊,總統提耶和其後的繼任者都要執行《法蘭克福條約》,並且要對德意志帝國保持低姿態。可是公共輿論則不然,對於阿爾薩斯這塊「美好花園」屈服於俾斯麥「專制」之下,輿論都感到憤慨。

他們以最晦暗的筆法訴說著德國的存在,在這個主題上,有許多例子可舉,比如1878年有一篇刊載於《跨界評論》(Revue des deux mondes)的文章,就將阿爾薩斯和洛林景象描繪得非常灰暗。

法國難道就這麼甘於接受「既成事實」?還是在被兼併地域內,鼓動想恢復失地者的情緒和行動,就像俾斯麥所說的,煽動「餘燼覆蓋下的星星之火」?在1870年代末,對戰爭餘悸猶存,沒有人想要看到情勢再度演變如斯。德國領導人想要靠著時間推進,讓「既成事實」能被接受。