商品詳情

內文簡介

<內容簡介>

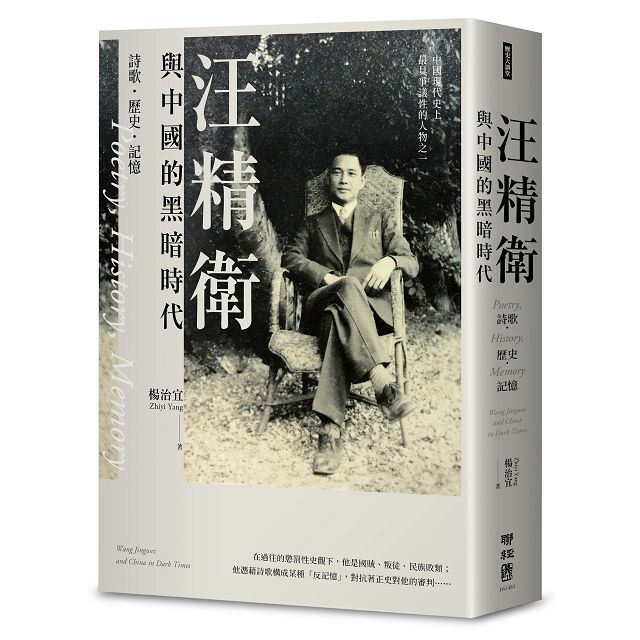

汪精衛——中國現代史上最具爭議性的人物之一

在過往的懲罰性史觀下,他是國賊、叛徒、民族敗類;

他憑藉詩歌構成某種「反記憶」,對抗著正史對他的審判……

一個滿懷理想的青年才俊,身處一個比當今更黑暗的時代

他面對政治困局所做的選擇,讓自己永世背負罵名

重新認識汪精衛,也重新認識民國史

用創造性的眾聲喧嘩,拓寬對汪氏詩歌記憶的解讀

汪精衛——詩人與政治人物,愛國者或叛國賊,作為一位「歷史的失敗者」,他的故事從未被妥善地講述過,更不用說深刻的探究。其傳記的重要性顯而易見,因為這與一場持續的文化記憶戰爭有關:今天的中國大陸禁止任何關於戰時合作政權的公正學術研究,尤其以汪精衛為最。在這個關於二戰的記憶正在從「活著的記憶」中消逝,並轉變為「歷史的記憶」的關鍵時刻,這種知識上的封鎖,無疑會影響中國對二戰自身角色的記憶。

在《汪精衛與中國的黑暗時代》中,作者楊治宜將不同的方法論融合成一場成果豐碩的對話,包括細緻的詩詞詮釋。楊治宜認為,作為私人聲音的公開表演,汪精衛的抒情詩在建構他的政治身分上扮演了核心角色,而且深刻影響了大眾對他的身後記憶。援引中國大陸、臺灣、日本、美國、法國與德國的檔案,以及回憶錄、歷史期刊、報紙、訪談與其他學術作品,本書是第一本以批判的角度與帶有同情心的客觀立場,來探究汪精衛政治、文學與個人生活的傳記。

★名人推薦:

汪精衛是現代中國政治和文學中最具爭議性的人物之一。他既是愛國者又是叛國賊,是革命家也是詩人,是充滿魅力的領袖又是憂鬱的靈魂,汪精衛一生中扮演了各種角色,只留下詩詞來說明他這個謎。在這個開創性的研究中,楊治宜對汪精衛的生平與作品做出了最深刻、最具說服力的注解。對於任何對二十世紀初期中日關係、現代中國古典風格詩詞以及抒情政治感興趣的人,這是一本不可或缺的作品。

——王德威,哈佛大學教授

對於從戰時就常被現代中國歷史學家描繪成「叛國賊」的汪精衛的生平,楊治宜的著作是一場及時、驚人且充滿說服力的重新檢驗。耀眼而令人興奮,每一頁都充滿精彩的洞見,這是一本扛鼎之作。最重要的是,它考掘了汪精衛的抒情人格,並令人信服地主張,在重構汪精衛的身後歷史記憶上,他的詩詞必須扮演核心角色——這正是今日讀者所需要的。

——孫康宜,耶魯大學教授

對於從浪漫的革命者變成被鄙夷的合作者的汪精衛,今日的中國已將其無法調和的記憶從歷史中抹除。透過這本卓越而深刻的著作,文學學者楊治宜對汪精衛的詩詞提供了引人入勝的沉思,因為詩詞可以表達散文無法表達的事物,使得讀者能夠更深入地了解汪精衛這個謎團,這是之前的任何作者都未曾辦到的。

——卜正民(Tim Brook),加拿大英屬哥倫比亞大學教授

汪精衛是一位博學多聞的人,先是接受中國古典教育,然後在日本與法國接受教育。他以古典風格創作的詩詞,在中國已受到一個世紀的讚譽,儘管對於他在日本入侵中國後的爭議角色以及他擔任「改組國民政府」主席一職,歷史學家的看法存在著深刻的分歧。早在他年輕時,他便因企圖刺殺攝政王而成為革命英雄。作為國民黨的智識領袖和資深政治家,他被廣泛認為會是孫中山的政治繼承人,但在孫中山於1925年去世後,他卻居於軍事家蔣介石之下。在這本出色的著作裡,楊治宜為我們提供了一部客觀的汪精衛傳記,並精準且易懂地闡釋了其詩詞中的訊息,反映了他在中國現代歷史關鍵時刻的抒情自畫像。對於任何想要了解第二次世界大戰太平洋戰場的真實歷史,以及這位本可帶領中國走上第三條路的重要政治家的悲劇結局的人,這本書是必讀之作。

——寇致銘(Jon Eugene von Kowallis),澳洲雪梨新南威爾士大學教授

以這本文筆優美、考據嚴謹的著作,楊治宜挑戰了對汪精衛這個聲名狼藉卻深具影響力的歷史人物之過度簡化見解。採取具有同理心的中立立場,並迴避民族主義或答辯式的敘事,這部著作成功地重構了汪精衛希望透過其詩詞為後世所理解與記憶的意圖。它證明了詩詞分析在探究被壓抑的記憶與政治難題上所具有的力量。

——徐彬,埃默里大學副教授

此書的學術研究對汪精衛的歷史遺產提供了深刻與詳盡的重新思考,有助於我們理解中國在現代化過程中所採取的民族主義與合作主義兩種方式。

——楊昊昇,邁阿密大學副教授

★目錄:

前言

凡例

大事記

序章 記憶戰爭

國賊還是烈士

三架方法論的風車

史學

詩學

記憶學

章節概要

上篇 士大夫政治的終結

第一章 革命者

粵孤

革命

刺客

折衝

旅法

戰後的世界與中國

第二章 政治家

民國的士大夫政治

孫中山的陰影下

汪精衛與國民黨左派

初次敗退

再次敗退

三次敗退

蔣汪合作

上海事變

長城戰役

西安事變

盧溝橋事變

第三章 「國賊」

通往南方之奧的細道

河內羅生門

歸鳥

稜的主權

民族主義與大亞洲主義

收場

餘波

下篇 記憶詩學

第四章 記憶地圖

詩箋

「抒情真實」之問

記憶之詩

創造的喧嘩

第五章 刺客像誌

荊軻:從可疑英雄到民族烈士

「當代荊軻」汪精衛

匕首何處

任援道的策略

漂流符號

第六章 金陵不懷古

記憶之城

預言還是辯詞

不可言說的歷史

龍榆生的隱約

趙尊嶽的貪歡

錢仲聯的喟歎

周佛海的感舊

不能忘卻的城市

終章 反抗遺忘

恥辱

遺忘

碎片

和解

參考書目

<作者簡介>

楊治宜

法蘭克福大學漢學系教授。北京大學中文系畢業,2012年獲普林斯頓大學博士學位。研究主要關注中國古典詩歌傳統與美學、倫理學等多重智識領域的關聯。著有《汪精衛與中國的黑暗時代:詩歌.歷史.記憶》(Poetry, History, Memory: Wang Jingwei and China in Dark Times)及《「自然」之辯:蘇軾的有限與不朽》(Dialectics of Spontaneity: The Aesthetics and Ethics of Su Shi (1037-1101) in Poetry)兩部專著,並在西方主要學術期刊上發表長篇論文十餘篇。目前正在撰寫一部關於華語網路空間裡先鋒古典主義詩詞的專著,並與多名學者共同致力於全球華語古典主義的跨學科研究。

★內文試閱:

•前言

我第一次讀到《雙照樓詩詞藁》是在二○一三年夏,香港天地圖書版的深藍色半精裝封面。十年過去,這本書的英文版付梓之際,世界已經面貌大改。大疫、蕭條、通脹、義憤、暗殺、戰火、逃亡──不滿的強權試圖透過暴力擴張來消弭內部的危機,而絕望的弱者用極端手段進行反抗,我們今天的世界彷彿又迴盪著一九三○年代初的不祥迴響。因此在我不曾預想、亦絕不情願的意義上,這本書的主題似乎具有了某種緊迫性,因為它所探討的恰是歷史人物在比我們今天更加黑暗的時代所做的個人選擇。書裡並沒有英雄,但也許恰因為此,對今天的我們而言,他們面對歷史困局的洞察、掙扎、堅持和失敗依然具有參照意義。畢竟,少有歷史從勝利走向勝利。我們每個個體都有可能成為歷史的失敗者抑或犧牲品。

十年間,我就汪精衛寫了一系列中英文文章。我感謝發表這些文章的期刊允許我重新使用其中的某些材料。此書英文版已經由密西根大學出版社出版,題為 Poetry, History, Memory: Wang Jingwei and China in Dark Times。我感謝聯經出版公司的涂豐恩總編輯別具慧眼,讓本書得以與中文讀者見面。與英文版相比,中文版補充了許多史料細節和詩歌作品,行文上也按照中文的閱讀習慣略有調整,但全書結構與核心論點和英文稿是一致的。我要特別感謝王德威先生,不僅向聯經推薦了此書,而且是我們在意外寒冷的臺北冬月關於「黑暗時代」的討論激勵我修改書名,給研究框架注入了「抒情」的深度。

即便當汪精衛逐漸占據了我的研究興趣後,很長時間裡我都無法決定真要寫一本專著,這不僅是因為作為古典詩歌的研究者,我對踏入中國現代史這湖深水滿懷猶疑。另一條原因自然是這個選題的政治敏感性。大陸基礎教育在我身上留下的「國」之迷障是根深柢固的。我敬重的幾位大陸師長也曾試圖勸我三思,這既是出於對我個人的關愛,也是因為在他們看來當下中國更亟需提倡讀書人的道義操守。我深深地感謝他們。我最後的決定絕不意味著對道德倫常抑或正史褒貶的漠視,而是因為我相信只有當所有事實都得以曝陳於日光之下、被客觀檢討並在不斷變化擴展的脈絡下一再重新檢討,我們才能真正開始談論「記憶正義」。另外老實說,對文學學者而言,汪精衛案例的誘惑是巨大的,因為中國文學和政治史上恐怕再沒有哪個人物的詩歌形象和歷史審判之間的鴻溝是這樣不可彌合,以致我們必須對兩種真實──詩歌的和歷史的──都重新加以審視。

一路前行,無數同事們都支持鼓舞了我。我首先要感謝其他研究中國二戰合作運動的學者,包括卜正民(Timothy Brook)、戴杰銘(Jeremy Taylor)、高嘉謙、劉威志、邱怡瑄、袁一丹、汪夢川、関智英、韓曉明(Jonathan Henshaw)、薩勒(Sven Saaler)、土屋光芳、馮大偉(David Serfass)、方德萬(Hans van de Ven)、蘇文瑜(Susan Daruvala)、劉傑、楊玉峰、李志毓等等,恕不能盡舉。多年來他們和我共享研究材料、一起發表文章、組織會議討論組或工作坊。須知我此前的博士研究是宋代詩歌和美學,所以面對現代文史這個深不可測的領域未免戰戰兢兢,但他們以開放的態度包容了我這個「外來客」,讓我感到一個知識共同體的溫暖。

感謝法蘭克福大學慷慨的學術休假政策,我得以在國立臺灣師範大學擔任兩個月的客座教授(二○一八-二○一九),並利用此機會收集研究材料。本書英文初稿是在柏林高等研究所的一年駐院訪問期間(二○一九-二○二○)完成的。我的同事阿梅龍(Iwo Amelung)、韋荷雅(Dorothea Wippermann)教授無私地支持了我的研究,Carsten Storm 博士為我代課。臺師大的陳登武、許俊雅、劉滄龍等多位同事邀請我來臺北,並為我的研究和講學提供了諸多便利。柏林高研院的多位同事,包括 Barbara Stollberg-Rilinger、Daniel Schönpflug、Thorsten Wilhelmy、Elena Esposito 和 Efraín Kristal,就書稿章節與我進行了深入討論;Luca Giuliani 啟發我思索「懲罰性遺忘」(damnatio memoriae)的概念;Friederike Oursin 審讀了英文全稿。其他為我提供了研究材料的同事、朋友和學生包括羅然(Olga Lomová)、葉文心、Martin Heijdra、畢謙文(Clemens Büttner)、孫江、章可、謝任、劉天元、杜斐然、張源、韓笑、王楠、劉顥晨、羅玲等等。我深深感謝所有法蘭克福、臺北、柏林和其他大學的同事們給我的啟發和意見,也感謝所有參加了我講座或研討班的學生們給我的積極思想反饋。所有謬誤當然都是我個人的。

我的研究得益於多家檔案館與圖書館的慷慨支持,包括國史館、國民黨黨史館、美國 College Park 國家檔案館、胡佛研究所、日本國家檔案館、法國國家檔案館、里昂中法大學檔案館、里昂隆河及大都會地區檔案館、德國外交部政治檔案館、海德堡大學檔案館、香港大學檔案館、德國黑森邦檔案館、巴特瑙海姆(Bad Nauheim)市檔案館及圖賓根市檔案館。中國大陸的檔案館多有政治禁忌,大量檔案不對研究者開放,但儘管如此,我還是從南京第二歷史檔案館和上海、廣州、重慶市檔案館獲得了珍貴的研究材料。我瀏覽了原始資料的圖書館,包括中國國家圖書館、上海市圖書館、南京大學圖書館、復旦大學圖書館、日本國會圖書館、東洋文庫、法政大學圖書館、哈佛燕京圖書館、普林斯頓大學圖書館、紐約公共圖書館等。X-Asia、奧地利國家圖書館和 archive.org 為我提供了檢索歷史報刊數據庫的便利。我感謝在這些機關工作的所有無名英雄,他們為歷史考證研究提供了不可或缺的支持。

我感謝臺北國父紀念館、夏威夷時報圖片檔案、布里斯托大學圖書館圖片特藏、海德堡大學檔案館、史丹佛東亞圖書館特藏以及藝術家薛雷提供此書所用插圖。何重嘉女士曾經為我此前發表的論文提供過家藏圖片資料,但可惜未能同意提供此書使用。讀者如果希望瀏覽汪精衛及其家庭的生活照,不妨查閱我此前發表的英文文章或何女士在臺北時報出版公司出版的六冊本《汪精衛與現代中國》叢書。二○二一年初,汪文嬰家族後人向胡佛研究所慷慨捐贈了一批家藏手稿及藝術品。胡佛研究所的林孝庭、Rayan Ghazal 和 Chris Marino 為我在疫情期間查閱這批資料提供了方便。汪文嬰家族也為此書提供了部分手稿和家庭照片資料。我深深感謝他們的支持。英文稿完成後,我終於在二○二三年夏在胡佛研究所見到了部分原稿,其觀摩印象成為中文版的增補。此外,若干與汪精衛家族有重大關聯的人物都公開或私下與我聯繫,包括魯曉鵬教授和曾仲魯先生,並貢獻了他們的意見和史料,進一步幫助完善了這個中文版本。

最後,我要感謝的是我的丈夫 Michal 的愛與陪伴。他分享了我的喜悅和夢魘。

我把此書獻給我的五位祖父母、外祖父母,以及所有殘酷戰爭的倖存者們。我的祖父母輩在江西鄉間度過了日據時代。我的爺爺曾經在國共戰爭期間短暫地當過國民黨少尉文書,但幾乎從來不談青年往事。他在二○二一年元旦到來之前最後的幾個小時裡過世了,因為疫情造成的全球隔阻,我甚至不能回大陸參加他的葬禮,也錯過了為祖父母們的記憶發聲的最後機會。對我而言,祖父母輩的沉默象徵著戰爭倖存者們的集體失語。我希望此書的問世能為他們戰爭記憶的破碎拼圖恢復哪怕其中一小塊殘片。

•摘文

序章(節錄)

記憶戰爭

一九四四年十一月十日,黃昏時分,一位消瘦頎長的中國男子躺在名古屋帝國大學附屬醫學院的病床上,等待呼出最後的氣息,解脫他長期病痛的折磨。由於盟軍飛機的猛烈轟炸,他已從郊區大幸中心分院四樓特護病房轉移到地下室。這些鋼鐵天使無情的敲門聲預示著「太陽帝國」的日落,以及他本人面對歷史審判也許是萬劫不復的命運。

汪兆銘(一八八三-一九四四),筆名「精衛」,是中國現代史上最有爭議性的人物。縱其四十年政治生涯,他始終身處中國現代史上風暴的核心,先以《民報》主筆聞名智識界,復以刺殺攝政王揚聲天下。孫中山逝世後,起草〈總理遺囑〉的他被視為孫氏政治接班人、國民黨左派領袖,當選一九二五年廣州國民政府首任主席,但其地位卻迅速為軍事強人蔣介石所取代。但儘管手無軍權、財權,他依然以清名傾動天下,作為蔣介石黨內的主要競爭對手,最終在九一八事變後共同組府,分掌政軍。他直接的死因是脊椎中一顆生鏽的子彈取出後引起的病情惡化。這顆子彈是一九三五年十一月一日一位愛國志士朝時任行政院長的他射出的。儘管他性命得存,但這顆殘留的子彈日夜提醒著他公眾對國民政府綏靖政策的不滿。然而罔顧死亡威脅和千秋罵名,汪氏於一九三八年十二月主動脫離戰時陪都重慶出走河內,開展「和平運動」,並且在經過漫長的對日談判最終回到屠城後的南京,成立日人羽翼下的政府──如本書所示,這一系列冒天下之大不韙的決定不能簡單歸結於汪氏性格,也不遵循目的論的曲線,而是令人困惑、值得深究的。

當我把這部著作從英文改寫為中文時,我發現無法找到一個既符合大眾表達習慣、又保持客觀中立的字來描寫汪政府。其通行英文名稱為「改組國民政府」(Reorganized National Government of the Republic of China,簡寫為RNG)。西方學者稱之為「合作性」的(collaborationist),但中文最常用的形容詞是「偽」。前者是對其行為的描述,即「與日本合作」;而後者則意味著對其倫理和法律性質的審判,即「不具正當性」(illegitimate)。由於本書希望能夠盡可能還原歷史人物與情境的現場,故不惜摒棄春秋筆法的冷峻典雅,而採用「合作政權」和「合作者」等詰屈生澀的描述性詞彙,希望給讀者帶來「陌生化」的閱讀體驗,讓我們做出歷史判斷的時候,允許自己片刻的猶豫和遲疑。近年中文學界還有一種希望兼顧雅馴與中立的提法,就是「主和派」。但是從主張到行動之間,還有一條巨大的鴻溝,而汪精衛的悲劇,恰在於以陽明哲學「知行合一」的信仰自勉,越過了那條鴻溝。除了汪政府以外,日據期間在中國大陸還存在著若干中文正史所謂「偽政權」,英文統稱為 collaborationist regime 或者 client regime,而此書中一般以「合作政權」稱之,但為了兼顧中文固有表達習慣,在提到RNG這一特定合作政權的時候,一般用「汪政權」或「汪政府」指稱,在汪精衛並非主角的情境下有時也用「改組(國民)政府」的提法。中國大陸以外的學者的基本共識,是汪政府的行動處於「合作與抵抗之間」;1它既不是法西斯的,相比其他戰時政府而言也說不上特別殘暴。儘管如此,由於中國的二戰史敘事為「抵抗」所主導,汪政府破壞「統一戰線」的罪行相當於褻瀆民族國家的神聖。在中國大陸,汪精衛的名字不容置疑地成為「漢奸」的代名詞,也就是「漢民族的叛徒」2──此詞具有強烈的漢族沙文主義色彩,但迄今為止中文尚無他詞能夠指稱對「中華民族」的背叛,儘管弔詭的是,「中華民族」恰是透過抗日戰爭才得以最終形塑的。直至今日,對汪精衛的學術研究難以展開,其相關檔案的利用受到限制(且近年來有管控益發嚴厲的趨勢),他在中華民國建設中曾經扮演的積極角色幾乎已經被人遺忘。「懲罰性遺忘」(damnatio memoriae)的結果是汪精衛的第二次死亡:關於他的記憶的湮滅。用拉里(Diana Lary)的話說,今天,汪精衛是國民黨領袖中唯一「依然徘徊在歷史晦暗邊緣」者。3遺憾的是,把這位核心人物從民國史除名的結果,是我們民國史觀的扁平化和道德化。

也許是預見了身後的罵名,汪精衛在病榻上吩咐家人和從者不要整理發表他的言論文章,只希望自己的詩詞藁能夠得以出版、流傳後世。4次年五月,亦即日本投降的三個月前,在詞人龍榆生主持下,汪主席遺訓編纂委員會依囑出版了完整定本《雙照樓詩詞藁》,在此前發表過的《小休集》和《掃葉集》(補充本)基礎上編入了〈三十年以後作〉一輯。儘管汪氏晚年的言論和文章常常折射出日本的戰爭宣傳,但讀其詩,同情的讀者卻不免得出這樣的印象,即汪精衛是一位富有「烈士情結」(葉嘉瑩語)的浪漫人物,不惜身名俱裂,來拯救生靈塗炭、民族危亡。這一抒情人格早已暗含在他一九○五年所取的筆名「精衛」裡。據《山海經.北山經》,炎帝之少女「女娃遊于東海,溺而不返,故為精衛,常銜西山之木石,以堙于東海」。女娃故事所蘊含的創傷、復讎、堅忍和救贖的強烈情感使它在清末反滿志士間流行。他們以女娃之死暗喻滿清入關時的血腥屠殺;藉助神話敘事,他們的反抗因此具有了民族復讎的意味,訴諸於某種也許比民主、共和理念更容易直擊心靈的本能情感。汪精衛憑藉詩歌塑造了一個富含感情力量的犧牲型英雄人格。他的遺願因此有了雙重含義:他所期望的不僅是記憶,也是遺忘,亦即以他的「詩歌真實」(他對平生志業的自我理解的方式)被後世讀者所銘記,其餘惟求付諸歷史的流水。他的詩歌因此構成了某種「反記憶」(countermemory),藉此,他的抒情聲音向未來訴說著他最私密的主體性。這一細絮的聲音不斷對抗著正史對他的審判。

但我們又能在多大程度上信賴作者的自我形象呢?詩歌畢竟不是實錄、不是日記,何況哪怕是後兩者也同樣帶有某種主觀性。詩歌這種堅持宣揚自己主觀性和闡釋多義性的文本,在歷史書寫中究竟應當占據怎樣的位置?詩歌真實與歷史真實之間是否能夠調和,或者至少共存?面對這些疑問,本書試圖達成一種如履薄冰的平衡。當詩人的自我形象與歷史的「蓋棺」判詞之間的鴻溝如此巨大之際,我們不免要重新審視兩種真實:詩歌的和歷史的。本書提出,我們要檢討的不僅是懲罰性史學,也是汪氏浪漫的文學形象。這個複雜的故事涉及詩歌、歷史和記憶三重維度,也服務於三重目的。首先,它把一位因為道德和意識形態偏見而被長期忽視的歷史人物重新置於舞臺的聚光燈下,從而補足民國政治和文學景觀的被遮蔽面。其次,透過方法論之間的對話,我想達成一種複雜精緻的闡釋學方法,既允許史學家們採用詩歌材料,又同時保持詩歌本身的模稜多義性和闡釋開放性。最後,本書結尾探討的是記憶實踐中的正義問題,勝利者對失敗者的義務,以及與過去和解、寬恕的可能性。概言之,汪精衛的抒情之詩向公眾展示了一個私密的聲音,在塑造他的政治身分和身後記憶的過程中都扮演了關鍵角色。論者因此必然需要兼顧詩歌的私密性和公共性、宣洩功能與表演功能。

在記憶學上,七、八十年的時間距離是關鍵的節點,因為這意味著對歷史事件有個人記憶的親歷者絕大多數已經離世或喪失表達能力,這些事件因此只有透過文化、教育、媒體等建制機構(institutions)才能成為我們歷史認知的一部分。因此也許並非巧合的是,汪氏逝世七十年後,又重新進入了公眾和學術界的視野。二○一二年香港天地圖書公司出版了汪夢川整理的《雙照樓詩詞藁》,二○一九年臺北時報出版文化公司出版了汪氏及其家族的多種手稿,而二○二一年史丹佛大學胡佛研究所獲得汪氏後人捐贈的「汪精衛文件」。這也許意味著新一輪「記憶之爭」的開場。沒有了歷史見證者足以與正史抗衡的鮮活個人記憶,我們對歷史本身完整、中立的了解就尤為重要,捨此便無從探討記憶的正義。汪精衛的中文傳記雖有多種,但是基本上都是秉承懲罰性史觀寫就的,加之汪氏平生行跡遍布日歐,研究者對多語種資料採納不足,對其平生的重要章節便頗有遺漏。本書因此以一部汪精衛的深度傳記開場,這是一部用同情的批評距離討論汪精衛政治、文學和生平的學術傳記。我所利用的材料包括東亞、歐洲和北美的檔案史料、回憶錄、報刊雜誌、學術著作和親歷者的訪談。由於傳記要求敘事流暢,我在上篇不能充分探討諸如抒情詩歌真實性等闡釋學問題,也不能完整讀解用典豐富、脈絡複雜的某些詩歌作品。本書下篇因此分主題討論了「記憶詩學」的若干問題。我的讀法不是把詩歌提交歷史法庭、作為汪氏叛國案的審判證據,而是提出一種開放的闡釋策略,恢復這些詩歌的文學性,視之為一位高度複雜的抒情主體多聲部的複調表述。歷史和記憶因此在詩歌中統一。如果說歷史從來由勝利者書寫,而對失敗者最殘酷的懲罰就是遺忘,那麼詩歌則具備了反抗遺忘的力量。汪氏的案例也參與到全球脈絡下對二戰記憶文化的再檢討,尤其關涉到記憶的審查、正義以及寬恕、遺忘、和解等關鍵問題。

本書拒斥正邪、黑白、忠奸的簡單二元對立,這種道德觀在任何歷史條件下都難以充分描述鮮活複雜的現實,更遑論概括個人在異國占領的刺刀之下,時時刻刻必須做出的兩難選擇。本書結尾參考了戰後法國對戰時合作歷史重新審視、力求和解的困難過程,並希望能夠以微薄之力推動中國和華語文化界與自己慘淡歷史的真誠對話。書裡沒有英雄,也不樹立新的偶像。當汪精衛試圖透過詩歌為後世所銘記時,他似乎相信詩歌所展示的不完美的人性將最終超越戰爭、殺戮和審判獲得勝利。是否如此,此書的每位讀者都有權力做出(或懸擱)自己的判斷。

終章 反抗遺忘

遺忘

Damnatio memoriae(懲罰性遺忘)是一個現代拉丁詞,用來描述古羅馬帝國元老院的一種政治懲罰,一旦某位公民被譴責為「共和國敵人」,他們的名字和肖像將被從公共記憶中抹殺,這有時甚至意味著徹底改寫歷史紀錄。對受譴者的懲罰範圍,包括從所有官方名錄中消除他們的名字和頭銜;貴族葬禮上不許展示他們的蠟製死亡面具;著作被查抄、焚毀;財產充公;遺囑無效;其誕辰被宣布為羅馬人民的凶日,而在其忌辰則舉行公眾慶典;他們的房屋被夷為平地;甚至他們的名字(praenomen)也可能被禁止繼續使用。對一個執念於生前身後名的民族而言,這是個人所能遭受的最可怕的命運。

這一系列的譴責手段幾乎與汪精衛生前身後受到的記憶審查若合符節。一九三九年開始,後方的學校屢次收到通知,要求從課本中刪除汪精衛、周作人、周佛海和其他「從逆」者的文字,不論內容。只可惜,由於汪精衛是〈總理遺囑〉的執筆者,周佛海也是三民主義教義的權威闡釋者,徹底的審查幾乎是不可能的,最多只能抹殺他們與其文字思想之間的關係。汪精衛去世後,他的墳墓被摧毀,遺體挫骨揚灰,財產充公;他的著作自此不曾在中國大陸重版;他的名字成為叛徒的同義詞;每次提及他或其政權時必須加上「偽」字;他曾經的住處沒有一處被作為故居留存,它們或者被毀、或者年久失修、或者已經被挪用他途;汪氏在民國政治中的作用極少再被提及,甚至學術研究也避之不及。下面我將以歷史課本和影視作品為例探討記憶審查,因為這是在大眾層面上最有效地製造、傳播公共記憶的方式。如果學校課本是透過教學、背誦和考試來強制執行某種官方版本的歷史記憶的「硬手段」,那麼具有娛樂和消費屬性的大眾傳媒則是一種也許更加無形、溫和、也更加有效的「軟手段」。

一九四九年之後,汪精衛作為同盟會元老、孫中山心腹和政治繼承者,作為廣東國民政府第一任主席和國民黨左派領袖的紀錄都被徹底從中國大陸九年義務教育中學歷史課本中抹除了。多版課本始終沒有忘記的一點,就是他一九二七年武漢分共的「罪狀」。譬如一九五一年人民教育出版社的初中一年級《本國近代史課本下冊》(使用至一九五五年)第一次提到汪精衛是四一二事件之後,蔣介石在帝國主義支持下對武漢進行經濟封鎖,並且勾結武漢的反動分子進行搗亂活動。「一些隱藏在武漢國民黨中央和國民政府裡的假革命派,例如汪精衛、譚延闓、孫科等,就開始叫喊『工農運動過火』,準備跟著蔣介石走。……到了七月間,汪精衛等假革命派終於露出他們反革命的面目了。汪精衛說,寧可枉殺千人,不可放一人漏網。」大陸歷史課本經常提到這句殘忍的口號,但來源其實不明。沒有證據表明汪精衛曾經說過這樣的話。就連大陸的課本也前後不一致。一九八二年的八年級歷史課本把這條口號歸諸「汪精衛集團」之口,而一九九四年版又重新稱汪精衛「叫囂」此語。二十一世紀初的「實驗教科書」終於刪掉了這句話,也不再把汪精衛的分共記在蔣介石的帳上,但二○一七年開始,這句口號又重新出現在教育部組織編寫的歷史課本裡,只是主語成了模糊的「他們」。顯然,儘管事實證據不足,但是這句口號已經如此長期地和汪精衛的名字聯繫在一起,其殘酷性又如此誘人,以致課本編寫者難以割捨。二○○一年後根據教育部新標準出版的課本裡,汪精衛和蔣介石都成了背叛革命的「國民黨右派」。可見,就連「假革命派」這樣的名號,也可能毫無必要地向學生暗示汪精衛的名字曾經一度和「革命」、「左派」等在大陸政治話語中具有天然正確性的詞彙聯繫在一起。但千禧之後的課本最奇異的一點變化是:它們不再提到汪精衛與日本合作的事實了。此前的所有課本都將汪精衛的分共與投敵並舉為兩大罪狀。譬如一九九五年的八年級《中國歷史》課本還用了一整頁描述汪精衛投敵後,日本侵華方針變化,透過汪偽政權進行「以華制華」的殖民統治。透過徹底無視汪政權的存在,新歷史課本製造的印象是中國淪陷區乃是在日本的直接統治之下,直接遭受軍事占領和經濟掠奪。中國的戰時合作記憶被壓制、抹殺。當無人關心所謂「曲線救國」到底是不是賣國求榮的藉口,歷史透過遺忘完成了終極的懲罰。

相形之下,臺灣歷史課本對汪精衛的描述則經過了三個發展階段。直到一九七○年代,汪精衛的形象主要是蔣介石的對手,譬如國立編譯館根據民國五十七年教育部公布的《國民中學歷史暫行課程標準》編輯的《歷史》第三冊對寧漢分立的敘述是:「蔣總司令克復南京,即實行清除『共黨』。汪兆銘等卻與『共黨』合作,劫持國民政府一部分人員於武漢,與建都南京的國民政府形成對立。」這段歷史敘事同樣似是而非,以創造南京的正統正當性。相比之下,此階段的課本倒不一定提到汪精衛的與日合作。但一九八三到二○○○年初的課本裡,對「寧漢分立」的敘述趨於中立,譬如依據民國七十四年教育部標準修訂的國民中學《歷史》第三冊寫道:「北伐期間,國民政府由廣州遷至武漢,卻為共黨分子把持。蔣中正先生等為了護黨救國,於十六年四月清除黨內的中共分子,是為『清黨』;並成立國民政府於南京,與武漢形成對峙,史稱『寧漢分裂』。」這種敘事雖然依然以蔣介石為正統,但寧漢先後關係得以釐定,汪精衛也不再是「劫持」國民政府的罪魁禍首。汪精衛在這一時期課本裡的主要罪行是抗戰期間「受日人誘惑」、成立傀儡政權。顯然,在民主化進程中的臺灣,蔣汪的宿怨已經不再具有重大意義。民國九十四(二○○五)年《普通高級中學必修科目「歷史」課程暫行綱要》頒布之後,歷史課本不再統一編訂,多家出版社獲得更多詮釋歷史的自由。譬如二○○七年版的三民《歷史》第一次提到汪精衛獲得推選為廣州國民政府第一任主席,一九二七年國民黨分裂的肇端者是蔣介石,而「支持繼續與蘇聯、中共合作的國民黨左派人士以汪精衛為核心,宣稱留在武漢的才是正統的國民政府」。近年來的歷史課本則進一步挑戰傳統的正朔觀念。譬如南一書局民國一○二年的《歷史》課本對汪精衛與日合作的敘述是:「日本評估中日戰事一時之間恐難以結束,決定在中國占領區扶植親日政權,以華制華。一九三八年(民國二十七年)十二月,對於抗戰向來持悲觀態度的國民黨副總裁汪兆銘自重慶出走,倡議和平運動,並於一九四○年(民國二十九年)在南京成立親日政府,造成抗戰重大危機。不過,汪的舉動被大多數國人視為賣國行為,未獲任何軍政首長起而響應。」對汪精衛出走的動機、其政府的性質,新教材都採用了描述而非判斷的寫法,這是相當客觀的。如果說民主化之前的臺灣和大陸歷史課本雖然在孰「正」孰「偽」問題上判斷迥異,但在秉承正朔史觀上則如出一轍的話,那麼今天的兩岸課本在面對汪精衛問題的時候,正如其他很多歷史問題一樣,也在漸行漸遠。課本是創造公共記憶的最有力的工具之一。今天,對絕大多數大陸學生而言,汪精衛只是歷史晦暗邊緣「我黨」曾經的敵人之一,而臺灣的教育者則已經寬恕了他與蔣介石的角力,視其與日本的合作為一種出於絕望的戰時同盟。