商品編號:DJAK1S-A900HCNPT

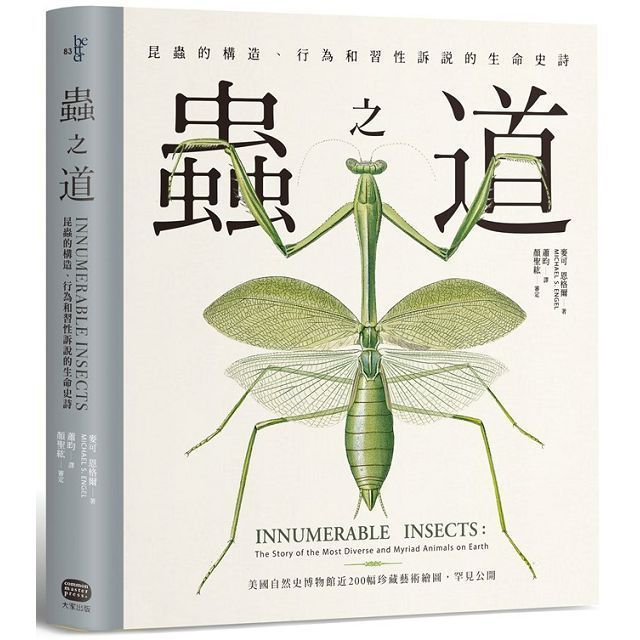

蟲之道:昆蟲的構造、行為和習性訴說的生命史詩(精裝)

驚喜優惠

折扣價

$660

網路價

$751

- P幣

全盈+PAY單筆消費滿1200回饋80P幣(每帳號限乙次,限量5000名)

- 登記送

【OK】單筆滿$1純取貨/取貨付款訂單登記送OK購物金50元(限量)

- 登記送

【7-11】單筆滿$350純取貨/取貨付款訂單登記送一顆檸檬青茶兌換券乙張(限量)

付款方式

- 信用卡、無卡分期、行動支付,與其他多種方式

- PChome 聯名卡最高6%,新戶再享首刷禮1000P

出貨

- PChome 倉庫出貨,24小時到貨

配送

宅配滿$490免運,超取滿$350免運

- 宅配到府(本島/低溫)滿$699免運

- 宅配到府(本島/常溫)滿$490免運

- 超商取貨(常溫)滿$350免運

- 超商取貨(低溫)滿$699免運

- i郵箱(常溫)滿$290免運

銀行卡、行動支付

優惠總覽

商品詳情

作者: | |

譯者: | 蕭昀/顏聖紘(審定) |

ISBN: | 9786267283738 |

出版社: | |

出版日期: | 2024/04/03 |

內文簡介

<內容簡介>

地球上最成功的動物──昆蟲的生命奇觀、

革新昆蟲學知識的人物事蹟、

珍本藏書中指標性的昆蟲科學繪圖,

國際頂尖昆蟲學權威麥可•恩格爾教授帶領讀者

看見藝術技巧、非凡觀察力、批判性想像力如何開拓人類智識的邊界

人類迄今大約發現並命名了二百萬個生物物種,其中超過一半是昆蟲,而且每年仍能發現數以千計的新種昆蟲。昆蟲如此驚人的多樣性,輕易揭露了「害蟲」、「益蟲」的狹獈視角會讓我們錯過多少生命的創造性和生存本事。

恩格爾教授在本書中首次針對一般讀者,以昆蟲學的綱領,娓娓道來這些六足生物背後的生物奧秘和宏大的演化史:甲蟲和毛毛蟲那麼不一樣,為什麼都是昆蟲?蜘蛛那麼像蟲,為何不是昆蟲?想釐清何為昆蟲,必須在「六隻腳」和「頭胸腹」之外,更深入地分析身體構造,其中不僅揭露昆蟲獨一無二的感覺器官,更展示了億萬年以來的演化系譜。

蟲鳴蟬唧似不足為怪,但昆蟲不只會發出聲音來溝通。蜜蜂可以憑舞姿宣告花蜜的方向、距離,以及品質是否好到值得出去採。在我們眼中一模一樣的兩波漣漪,在水黽的世界可能分別代表「我願意」和「滾開」。某些雄性蛾類對於雌性化學信號之敏銳,竟可以憑藉數公里外信號源散發的單一氣味分子就定位出目標。此外還有超音波、閃光、震動、警戒色等,任何一個看似悄無聲息的地方,其實都有繁忙的昆蟲訊號正在傳送。

當達爾文留意到有種蘭花特殊的蜜腺(分泌花蜜的腺體)竟可長達近30公分時,斷定世上必然有一種特殊的蛾類,口器非常細長,能夠伸進蜜腺。這則傳奇生動展現了授粉昆蟲和花朵的特化關係,這樣的共生不僅令我們羨慕,事實上,還是地球上無數生命得以飽足昌盛的重大關鍵。然而,這種互利僅是昆蟲與其他生物的眾多關係之一,昆蟲界多的是神乎其技的生存鬥士,或狡猾地寄生,或一身真假莫辨的偽裝、模仿、擬態,或精通偵測、反偵測,這些本領啟發了無數影視作品,也讓人不禁讚歎生存的本身就是尊嚴。

在書中,與昆蟲的演化、生存之路交錯展開的,還有推動昆蟲學進展的重要人物事蹟。有不畏艱險的亞馬遜叢林探險家,也有籍籍無名之士。揭露蜜蜂是女性君主制的,是位牧師;而終結了「蜂后不與雄性交配,而是經由精氣受孕」這則糟糕傳聞的,是位看得比明眼人清楚的全盲博物學家。不少昆蟲愛好者都格外特立獨行,甚至不畏物議到為人見人嘔的蝨子撰寫專著並繪製精細繪圖。這些人不但證明了昆蟲這種微小生物能引發無比的好奇,也展現單純的好奇能促成多少知識革新。

書中繪圖全數來自美國自然歷史博物館的特藏圖書,首次公開,深具歷史意義和美學價值。「繪如所見」的要求看似平平無奇,卻考驗昆蟲學者及藝術家的洞察力、耐心、畫技,以及財力。翻開本書任何一頁,讀者都將看見精確和藝術如何凝結出每一隻昆蟲的動人身影,讀者將如同透過顯微鏡觀察,目睹纖毫畢現的生命奇蹟,也目睹這些生命奇蹟如何激發一代代昆蟲人的創造性。

當我們跳脫人類中心的生命觀,便能看見、聽見身邊的昆蟲如何吟唱出宏偉的生命史詩,並且與全體地球的生生不息緊密交織。

★名人推薦:

徐振輔|作家

黃一峯|金鼎獎科普作家/生態教育工作者

黃仕傑|科普書籍作家/外景節目主持人

楊平世|國立臺灣大學昆蟲學系名譽教授

詹美鈴|國立自然科學博物館生物學組副研究員

楊曼妙|國立中興大學昆蟲學系退休教授

鄭明倫|國立自然科學博物館生物學組主任

蕭旭峰|國立臺灣大學昆蟲學系教授

(依筆畫排列)

★得獎紀錄:

2018年鸚鵡螺圖書獎(Nautilus Book Award)銀獎

★目錄:

中譯本推薦序───顏聖紘

推薦序

前言

序論:無法無天的昆蟲

1. 昆蟲學

2. 棘手的多樣性

3. 原早的六足

4. 昆蟲飛上天空

5. 完成蛻變

6. 害蟲、寄生蟲和瘟疫

7. 昆蟲的共同生活

8. 昆蟲的語言

9. 藏身於光天化日之下

10. 這世界彩花怒放

謝辭

推薦閱讀

引用書目

譯名對照表

難讀字發音、圖片出處

<作者簡介>

麥可•恩格爾(Michael S. Engel)

紐約美國自然史博物館研究員,勞倫斯堪薩斯大學(University of Kansas in Lawrence)生態學和演化生物學名譽教授和昆蟲學博物館資深策展人,生涯發表許多昆蟲學論文,並與人合著劍橋大學出版的教科書《Evolution of the Insects》(昆蟲的演化)。曾造訪四十個國家尋找活體昆蟲和古代化石,足跡遍布從北極圈內到赤道的熱帶雨林。

譯者:蕭昀

澳洲國立大學生物學研究院、澳洲聯邦科學與工業研究組織國立昆蟲標本館共同指導之博士,目前是國立臺灣大學生態學與演化生物學研究所博士後研究員,曾任科博館昆蟲學組蒐藏助理。研究興趣為鞘翅目(甲蟲)系統分類學和古昆蟲學,博士研究主題聚焦在澳洲蘇鐵授粉象鼻蟲的系統分類及演化生物學,其餘研究題目包括菊虎科(Cantharidae)、擬步總科(Tenebrionoidea)等,不時發現命名新物種,研究論文發表散見於國內外學術期刊。

審定者:顏聖紘

倫敦帝國學院博士,目前為國立中山大學生物科學系副教授。研究領域包含昆蟲系統分類學、演化生態學、昆蟲與植物之交互關係、生物擬態與警戒性,以及野生動物貿易管理政策。曾獲德國「辛特曼動物學獎」(首次頒給非歐洲學者)。

★內文試閱:

•推薦序

中譯本推薦序───顏聖紘(摘錄)

綜觀亞洲,臺灣、日本與中國大概是昆蟲相關科普書的出版最為發達的地區。昆蟲相關科普書大致上有幾種類型,首先最受歡迎的是圖鑑與圖譜,接著是觀察與飼養指引、攝影專輯、兒童繪本、涉及昆蟲的豆知識型軟科普以及自然文學。這些多元的出版品類型對許多喜愛昆蟲的青少年來說是非常重要的精神食糧。然而有關昆蟲的硬科普在書市上則較為少見……

硬科普書的重要性在於將較為深刻、複雜,或是先進的知識,尤其是多數人讀不懂的重要典籍與科學論文轉化為較為易懂的圖文。而有了硬科普的知識轉化,也比較能造就未來更淺顯的軟科普創作。《蟲之道》這本書便填補了我心目中昆蟲硬科普書的空缺……

我很喜歡這本書的製作過程,也很高興這本書的內容終於填補了中文科普書市中昆蟲學書籍欠缺的「博物學部分」。希望讀者會喜歡這本書,並且真的願意在讀過這本書後進一步探索書中所提的科學與歷史議題。

•摘文

序論:無法無天的昆蟲

有個可能是杜撰的傳說,講的是著名英國演化生物學家霍爾丹(J. B. S. Haldane):在某場正式晚宴中,霍爾丹坐在坎特伯雷大主教的身旁,這位德高望重的宗教領袖問道,研究受造之物時,霍爾丹是否發現了造物主的什麼作為?霍爾丹出言不遜地答道:「我發現造物主過分偏愛甲蟲。」這段對話的真實性可能有待商榷,不過,昆蟲確實無法無天,這是不爭的事實。事實上,倘若有人粗略觀察地球眾生,得到的結論必然會是:大自然對於六足動物有一種違反常理的偏愛。迄今人類在這世上發現、描述和命名的物種,大約有兩百萬個,其中昆蟲就微微過半,且每年仍有數以千計的新種昆蟲加入這個行列。鳥類和哺乳動物的新種發現時,媒體會大肆宣揚,但大量新種昆蟲發現的消息,人們通常視而不見。然而,昆蟲就如同其他物種類群,與我們的生活緊緊交纏,在很多方面,與人類生存的關係還比大多數生物類群更加千絲萬縷、不可或缺。昆蟲是如此常見,以致我們甚少關注,正如同我們幾乎不會意識到自己的呼吸。然而,不論我們是否認知到這一點,在日常生活中,我們其實每天都在和昆蟲打交道。我們的腳底下、頭頂上、住家中、我們遊憩和工作的場所裡,還有我們也許不願想像的,我們的食物和垃圾裡,總是有昆蟲。

昆蟲對我們來說既熟悉又陌生,並且由於體形往往很小,又普遍背負文化污名,因此大多數昆蟲都不受人類喜愛。自人類誕生那日起,我們的成功與失敗就已與昆蟲密不可分。文明的興起或衰落,往往肇因於昆蟲的介入,戰爭和領土擴張的走向受這些六足敵軍影響,而這些敵手,我們大多看不見。我們的神話和宗教也大量涉及昆蟲,不論是暴怒的神明降下的瘟疫,或是昆蟲的勤奮寓言,例如《舊約聖經:箴言》第6章第6節提出的忠告:「懶惰人哪,你去察看螞蟻的動作,就可得智慧。」在紋章學上,昆蟲代表高貴,這點可見於十七世紀羅馬巴貝里尼(Barberini)家族紋章上的三隻蜜蜂(參見前頁),以及法蘭克國王希爾德里克一世(Childeric I)的金蜜蜂,這些蜜蜂往後在拿破崙皇帝(1808-1873)的長袍和禮服上也相當顯眼。

不論是彩蝶的翩翩、蜜蜂的嗡嗡、蟋蟀的協奏曲,或是一大群的蒼蠅,昆蟲總能以某種形式讓我們害怕、嫌惡、舒心、敬佩,甚至愉悅。顯然我們和昆蟲的關係愛恨交織,一方面競爭糧食,另一方面昆蟲也是田地及森林的重要授粉者。昆蟲循環再利用我們的廢棄物並耕耘土壤,但也入侵且破壞我們的住家。昆蟲因傳播瘟疫而聲名狼藉,卻也可用以治療疾病。此外,昆蟲可用來為織品和食物染色、改變我們的大氣和景觀、增進我們的工程和建築知識、激發偉大的藝術創作,甚至還能為我們除去其他害蟲。昆蟲數量遠遠超過其餘物種的總和,許多個別昆蟲物種的個體數量就讓人類望塵莫及了。以此而言,地球更屬於昆蟲,而非人類。而我們的演化,在物質上及文化上都與昆蟲(害蟲及益蟲)緊緊相依。人類若在明日消逝,我們的星球會持續繁榮興盛,但倘若昆蟲都打包離去了,恐怕地球將迅速凋零,變得充滿毒性、了無生機。在知道這一切後,如果我們還不對這些形形色色的鄰居表達莫大感激,實在匪夷所思。

根據估算,目前昆蟲整體的多樣性介於一百五十萬至三千萬個物種,而較為保守且可能貼近實際的數字是大約五百萬種。就算是五百萬,也表示我們對於周遭昆蟲的生物多樣性仍一知半解,因為如今昆蟲學家只描述了五分之一的昆蟲多樣性。有鑑於昆蟲同時也是陸地生物中最古老的演化支系之一,歷史可回溯四億年以上,這巨大任務就更使人膽怯了。在悠悠時間長河和無常天災中,昆蟲撐過來了,也消亡了,但大多數時候都生機勃勃。若說現今有五百萬種昆蟲這數字顯得不可思議,那麼昆蟲史上可能累積了數以億計的種類,就更加難以置信了。生命史中曾經存在的物種,現今大多都已滅絕,比率或許達到95%甚至更高,然而,滅絕的物種仍舊屬於連續不斷的世系鏈,這鏈條從最初的先祖昆蟲種類,一路延續到如今我們周遭的數百萬支系,其間的演化舞台上,曾有無數表演者登場。雖然眾多演出者的節目已完成並降下帷幕,但整體的成就在近乎四十億年的地球生命史中堪稱空前。

身而為人,我們總自吹自擂許多成就(我們的確有很多!),然而我們卻相當脆弱,或許屬於最沒有適應力的那一類物種。我等占據了全世界,但並不是在每一處郊野都生生不息,相反地,我們根據自己的需求改造自然棲地。我們住在地球極區,但會在屋內創造微氣候,使我們得以健康成長。我們住在沙漠,但建築通常配備空調系統,以配合我們那相對較窄的溫度容忍範圍。是的,我們可以隨自己的喜好去改造地區,並將這樣的能力視為人類獨有的榮光,但世上衡量成功的方式有很多,人類的傲慢卻讓我們認為自己是地球生命譜系中最至高無上的。

事實上,即便是最偏僻的地方,昆蟲仍無所不在。從冰寒極地到赤道沙漠和熱帶雨林,自絕頂之巔至地下洞穴的深淵,由海濱至大草原、曠野和池塘,總能發現成群昆蟲。海洋是昆蟲唯一未能攻占的地 方,在海裡是找不到昆蟲的。

昆蟲的數量遠遠超過人類全體,分節的體形呈現非常容易變化,物種世代更迭快速,自然滅絕率低,創造出來的成功史 使我們更熟悉的恐龍和哺乳類年代都黯然失色。昆蟲是最早轉移至陸地的動物之 一,也是最早飛行、嗚唱、以保護色偽裝自身、演化出社會性結構、發展出農耕和使用抽象語言的動物,早在人類誕生並模仿這些能力的千萬年前甚至上億年前,昆蟲就有上述成就了。這最多樣化的動物留下了形形色色的後裔,即今日的昆蟲。

本書的故事,便是關於這些無孔不入的微小生物,也是世界的統治者,同時搭配過往的出色作品,並透過這些畫作來闡明昆蟲學的眾多發現。雖然本書引用的多數著作都是古籍,但其中包含的訊息很多 時候都仍跟過去一樣重要。當今時代假定老舊等於過時,甚至更糟的是,假定老舊等於錯誤、毫無價值,這都是荒謬的淺見。事實上,這些歷史達百年以上的文字和圖像在細心觀察和精確呈現上,可能超越我們當今的創作。這些很久以前悟得的知識可能還與現今世界習習相關。舉例來說,2015年有人在九世紀醫學教科書《伯德醫書》(Bald's Leechbook,又名Medicinale Anglicum)一份僅存的手稿中發現一種自然療法,該療法經證實能有效對抗耐甲氧西林金黃色葡萄球菌(Methicillin-resistant Staphylococcus aureus,英文縮寫為MRSA),這是現代醫學都束手無策的致病細菌。無獨有偶,當代醫界因法國外科醫生思高(Paul F. Segond, 1851-1912)一篇1879年關於人體膝蓋的解剖學文章,於2013年重新發現一整條對於膝關節旋轉的穩定性不可或缺的韌帶,這也證明了「古老」資訊仍舊相當重要,即便那資訊是關於地球上被研究得最為深入的生物實體,也就是人類。

有時候,某個物種唯一的第一手資訊可能只收錄在珍本中,例如渡渡鳥(Dodo) 和大海牛(Steller's Sea Cow)。在昆蟲中,有大量物種自很久以前無畏的探險家首次與之相遇後,就幾乎再也沒有人看過,而當時對於其外觀和生活習性的描述,就成了我們和這些生物群的唯一連結,因為我們可能還來不及與這些物種再次相遇,牠們就已滅絕。

這些原作已難尋得的過往偉大作品,向我們揭示了資訊傳播和科學的藝術表現是如何演進,以及我們是如何看待、解釋我們的世界,同時也告訴我們,昆蟲多樣性是多麼壯觀。不同於今日,以前出版是很困難的,不適合膽小的人。為了好好描繪物種,尤其是需要畫得栩栩如生,就需要精湛的繪畫技巧。而為了要讓專著有圖可配,人們可能需要在木板上刻圖,並如蓋章般用雕版來印刷。之後的凹版印刷則是在銅版上刻圖,再將油墨水填入凹痕,轉印到對開的書頁上。更晚出現的石版印刷,不論是使用金屬板還是石灰岩板,都是改良自這些印刷法,並變成標準的內文裝飾。可想而知,這沒什麼失誤的空間,而且要等圖像印出來,才會進行上色。這整套流程可能耗費數年,視圖像的數量和印製本數而定。而這些辛勤的成果,便是偉大的學術作品和絕美的藝術表現。至此 些圖像再也不僅是裝飾,而是獨一無二的科學資訊來源。很少有圖書館像美國自然史博物館附屬圖書館這麼幸運,典藏室中搜羅了大量昆蟲學傑出人物的著作。其昆蟲珍品收藏範圍之廣,就像昆蟲本身一樣,得天獨厚。用這些藏品來訴說昆蟲的演化,再合適也不過。

第八章 昆蟲的語言(摘錄)

每種昆蟲都會用某種形式溝通,任何美好的夏日傍晚,當唧唧的蟋蟀與轟鳴的夏蟬合唱著背景樂,螢火蟲發出柔和的亮光,都證明了溝通的豐富性。視覺和聲音的演奏會遠遠不止上述我們熟知的信號,還有甲蟲尖銳的摩擦聲、蟑螂的嘶嘶聲、石蠅的咚咚鼓奏、蛾類傳送的超音波脈衝、角蟬於枝條嗡嗡作響,以及任何類型的昆蟲舞蹈。事實上,昆蟲可藉由任何我們所能想像的方式進行溝通,包括一些直至近幾十年以前人類都甚少察覺的形式。最基礎的信號—接收系統,可見於雄性與雌性間、親代與子嗣間、獵物與捕食者間。雄性和雌性必須在多樣且不停變動,同時還充斥干擾的環境中找到彼此,母親則得在危險將至時通知子代,此外還有數不勝數的物種透過明亮且突出的獨特色彩來向潛在掠食者發出有毒的警示。不論我們有沒有「聽」到,昆蟲世界的確隨時進行著嘈雜的溝通交流

●化學信號

化學訊號是昆蟲最普遍的溝通方式。費洛蒙引領雄性和雌性相會,促進種族的繁殖延續。大多數蛾類的羽狀觸角對於特定的化學信號極為靈敏。事實上,某些雄性蛾類對於雌性化學信號之敏銳,竟只憑數公里外信號源散發的單一氣味分子就能定位出目標。蛾類的觸角有眾多分枝,有時候形狀還很寬,這都讓飛行中的雄性能有最大量的氣流和循環通過身上眾多的細微受器,受器數量可達數萬。

社會性昆蟲以警戒費洛蒙來警告同伴有危險。這樣的化學訊號通常用來警示群落有入侵者,可導致工蟻或工蜂傾巢而出,或奮力保護巢內同伴,或逃離現場。化學信號也可能發送給不同物種。椿象、竹節蟲以及許多昆蟲的腺體可製造忌避性液體以逼退攻擊者,有時這液體還極度刺激,甚至具腐蝕性且有害。芫菁(見前頁插圖)的英文名稱為blister beetle(水泡甲蟲),原因是牠們的防禦性分泌物「芫菁素」(cantharidin)非常有效,並能造成化學性灼傷。有毒的物種通常會透過某些形式的體色花紋來宣告牠們的這一面,這稱作「警戒色」。舉例來說,有些芫菁可能會是黑色調,並帶有顯眼的紅、橙、黃色條紋或斑紋,以此發出「不要碰我!」的訊號。其他芫菁可能全黑或是青藍色,但同樣有能力灼傷敵人。

●動作與光,以及震動和聲音

最知名的震動溝通便要數「歌唱昆蟲」多樣的啼囀、啾鳴、唧唧、喀嚓和喀啦聲,英國詩人濟慈(John Keats, 1795-1821)正是因這些旋律而寫下那句「大地詩歌永不消亡」。不過這些發出聲響的昆蟲並非真的在「歌唱」,因為牠們全不是透過喉部發聲。相反地,昆蟲更像是小提琴手和鼓手,一同摩擦翅翼、腿足、腹部甚至大顎來創作我們十分熟悉的合奏曲。這些演奏可能為獨奏或樂隊全體齊奏。聲音的呼喚最常見於直翅類昆蟲,如蟋蟀、草蜢和螽斯,大部分由雄性發出,為配偶而演唱,且每位都能將詠嘆調傳得相當遠。蟋蟀和螽斯的發聲方式是摩擦翅上特化的齒突,聲音則透過翅上由翅脈框出、稱為「鏡區」(mirrors)的膜質區來放大。草蜢的發聲方式不同,是透過後足上的音銼摩擦翅上硬質化的縱脈來產出聲響。每個物種的聲響都是獨特的,經驗老道的人甚至不用看到昆蟲本身,單單從蟲鳴便能鑑別出種類。這些聲響是如此獨一無二,專家在捕獲前,就能根據鳴聲認出有新物種!一些螻蛄的前足可以用來挖洞,狀似小型鼴鼠的前足。牠們會在通道口建造圓形劇場,以更好地傳送鳴聲。另一個地棲的類群為澳洲產的短足螻(短足螻科Cylindrachetidae),親緣與草蜢類相近,但完全無翅。短足螻特化的大顎上有音銼和齒突,一摩擦這些構造,便能發聲。

早在鳥類和悅耳動聽的鳥鳴演化出來以前,遠古森林中便已充斥嘈雜的昆蟲謳歌。一億六千五百萬年前一隻螽斯的化石殘骸,完整保存了音銼和翅膀的齒突,以此重建該蟲發出的聲音,顯示這位遠古聲學家已可製造出純音的蟲鳴。純音正是音樂的主成分,是奏出我們相當熟悉的聲音。也就是說,這隻遠古螽斯並非發出不成調的嗡嗡或喀啦聲,而是奏出樂曲──一首侏羅紀情歌。

●蜜蜂的舞蹈

簡單説,一隻降落的外勤蜂會透過一系列稱為「舞蹈語言」(waggle dance)的舞動,向巢內同伴「說明」。蜜蜂會在垂直的蜂巢巢片上跳8字舞,在8字的中間區域搖擺腹部,然後轉回來重複,迴轉方向會左右交替。蜜蜂並不會在迴轉時搖擺,只會在舞蹈的中間段落這樣做。除此之外,搖擺舞的方向非常明確專一,這樣的定向會傳達出資源的方向。外界的地景為水平向,而蜜蜂則在垂直的表面上跳舞,所以需要一個能夠在出巢後轉換和使用的抽象參照點。這個參照點便是太陽,而直直朝向上方的搖擺舞,表示資源的方向朝向太陽。任何向左或向右的偏差,都表示相對於太陽的相同程度的偏差。搖擺的時間長度對應資源與蜂巢的特定距離,而其表現的熱烈程度則反映了食物的品質。這全部都發生在黑暗而擁擠的狹窄蜂巢內,受徵召的蜜蜂因此都擠在跳舞的蜜蜂附近。牠們的觸角會靠近該蜂,而昆蟲獨有的特化感覺構造,也就是強斯頓器官(見頁8),就會偵測到震動的頻率,以及舞動的蜜蜂身軀相對於重力的方向。這些各式各樣的元素結合起來,讓上崗的工蜂能精確決定食物是不是好到要去採,若是要,則朝相對於太陽的正確方向離開蜂巢,並飛行必要的距離來找到食物。有時候外勤蜂也可能帶有嗅覺信號,例如到訪過的花朵香味,進一步協助出勤的蜜蜂到達正確地點。這種語言實際上比上述說明更加多變、細緻。例如,若食物資源夠近,蜜蜂便不跳8字舞,而改跳圓形舞。

就像人類語言,蜜蜂舞也有地區方言。我們已經知道,相距遙遠的族群會有些微差異,例如搖擺舞的長度和回合數對應的距離。因此,蜜蜂如果「聽從」來自另一個區域的蜜蜂舞蹈,會降落在錯誤地點,不是太遠就是太近。牠們也懂遙遠族群的語言,卻不太明白確切意思。產蜜蜜蜂物種共有七種,全是如此,每一種都有自身專屬的搖擺舞變體。

相關分類

購物須知

| 寄送時間 | 全台灣24h到貨,遲到提供100元現金積點。全年無休,週末假日照常出貨。例外說明 |

|---|---|

| 送貨方式 | 透過宅配送達。除網頁另有特別標示外,均為常溫配送。 消費者訂購之商品若經配送兩次無法送達,再經本公司以電話與Email均無法聯繫逾三天者,本公司將取消該筆訂單,並且全額退款。 |

| 送貨範圍 | 限台灣本島與離島地區註,部分離島地區包括連江馬祖、綠島、蘭嶼、琉球鄉…等貨件,將送至到岸船公司碼頭,需請收貨人自行至碼頭取貨。注意!收件地址請勿為郵政信箱。 註:離島地區不配送安裝商品、手機門號商品、超大材商品及四機商品。 |

| 售後服務 | 缺掉頁更換新品 |

| 執照證號&登錄字號 | 本公司食品業者登錄字號A-116606102-00000-0 |

關於退貨

- PChome24h購物的消費者,都可以依照消費者保護法的規定,享有商品貨到次日起七天猶豫期的權益。(請留意猶豫期非試用期!!)您所退回的商品必須回復原狀(復原至商品到貨時的原始狀態並且保持完整包裝,包括商品本體、配件、贈品、保證書、原廠包裝及所有附隨文件或資料的完整性)。商品一經拆封/啟用保固,將使商品價值減損,您理解本公司將依法收取回復原狀必要之費用(若無法復原,費用將以商品價值損失計算),請先確認商品正確、外觀可接受再行使用,以免影響您的權利,祝您購物順心。

- 如果您所購買商品是下列特殊商品,請留意下述退貨注意事項:

- 易於腐敗之商品、保存期限較短之商品、客製化商品、報紙、期刊、雜誌,依據消費者保護法之規定,於收受商品後將無法享有七天猶豫期之權益且不得辦理退貨。

- 影音商品、電腦軟體或個人衛生用品等一經拆封即無法回復原狀的商品,在您還不確定是否要辦理退貨以前,請勿拆封,一經拆封則依消費者保護法之規定,無法享有七天猶豫期之權益且不得辦理退貨。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,一經您事先同意後始提供者,依消費者保護法之規定,您將無法享有七天猶豫期之權益且不得辦理退貨。

- 組合商品於辦理退貨時,應將組合銷售商品一同退貨,若有遺失、毀損或缺件,PChome將可能要求您依照損毀程度負擔回復原狀必要之費用。

- 若您需辦理退貨,請利用顧客中心「查訂單」或「退訂/退款查詢」的「退訂/退貨」功能填寫申請,我們將於接獲申請之次日起1個工作天內檢視您的退貨要求,檢視完畢後將以E-mail回覆通知您,並將委託本公司指定之宅配公司,在5個工作天內透過電話與您連絡前往取回退貨商品。請您保持電話暢通,並備妥原商品及所有包裝及附件,以便於交付予本公司指定之宅配公司取回(宅配公司僅負責收件,退貨商品仍由特約廠商進行驗收),宅配公司取件後會提供簽收單據給您,請注意留存。

- 退回商品時,請以本公司或特約廠商寄送商品給您時所使用的外包裝(紙箱或包裝袋),原封包裝後交付給前來取件的宅配公司;如果本公司或特約廠商寄送商品給您時所使用的外包裝(紙箱或包裝袋)已經遺失,請您在商品原廠外盒之外,再以其他適當的包裝盒進行包裝,切勿任由宅配單直接粘貼在商品原廠外盒上或書寫文字。

- 若因您要求退貨或換貨、或因本公司無法接受您全部或部分之訂單、或因契約解除或失其效力,而需為您辦理退款事宜時,您同意本公司得代您處理發票或折讓單等相關法令所要求之單據,以利本公司為您辦理退款。

- 本公司收到您所提出的申請後,若經確認無誤,將依消費者保護法之相關規定,返還您已支付之對價(含信用卡交易),退款日當天會再發送E-mail通知函給您。