商品編號:DJAP00-A900HR4EQ

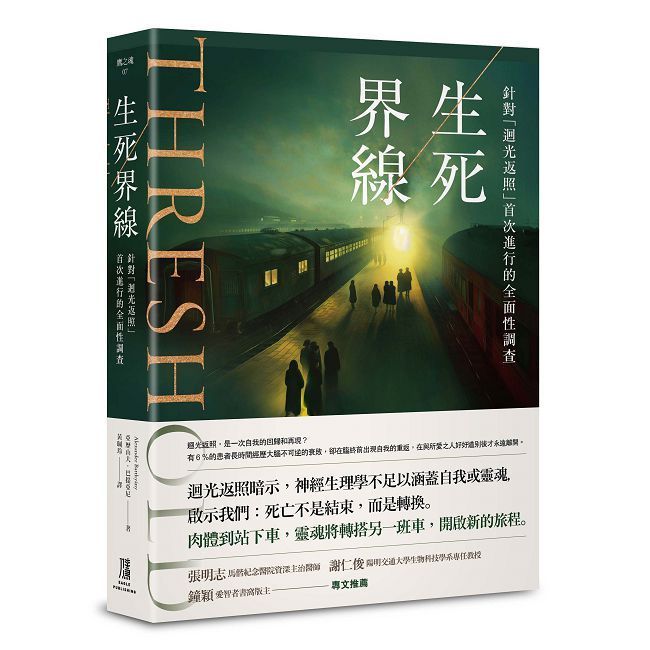

生死界線:針對「迴光返照」首次進行的全面性調查

驚喜優惠

折扣價

$326

網路價

$363

- P幣

全盈+PAY 單筆滿1200回饋80P幣(限量)

- 登記送

11/01-11/07【加碼送300P幣-資格登記B】百貨指定單筆滿$1500 即可進行登記

- 登記送

【OK】單筆滿$1純取貨/取貨付款訂單登記送OK購物金50元(限量)

付款方式

- 信用卡、無卡分期、行動支付,與其他多種方式

- PChome 聯名卡最高6%,新戶再享首刷禮1000P

出貨

配送

宅配滿$490免運,超取滿$350免運

- 宅配到府(本島/低溫)滿$699免運

- 宅配到府(本島/常溫)滿$490免運

- 超商取貨(常溫)滿$350免運

- 超商取貨(低溫)滿$699免運

- i郵箱(常溫)滿$290免運

銀行卡、行動支付

優惠總覽

商品詳情

作者: | |

譯者: | 黃珮玲 |

ISBN: | 9786267255506 |

出版社: | |

出版日期: | 2024/08/28 |

內文簡介

- <內容簡介>

有6%的患者長時間經歷大腦不可逆的衰敗,

卻在臨終前出現自我的重返,在與所愛之人好好道別後才永遠離開。

迴光返照,是一次自我的回歸和再現?

迴光返照,挑戰了科學簡化地用大腦涵蓋靈魂的假設,

這隻白烏鴉提醒我們:「莫摘除靈魂」。

迴光返照是相對常見但人們知之甚少的現象。在生命臨近盡頭時,許多人——包括那些遭受腦損傷或中風的人,或因精神疾病或深度癡呆而沉默的人——經歷了看似奇蹟般的迴光返照。他們恢復了清醒和活力,恢復了原本的個性情和記憶,能夠與家人和照護者交談,回憶自己的生活,感謝過去共享的歲月,並常常似乎意識到自己即將死去。

在這本非凡的書中,認知科學家維克多弗蘭克爾研究所所長巴提亞尼(Alexander Batthyány)博士,首次對迴光返照進行了重要的研究與闡述,他利用數百個案例和他在瀕死經驗研究相關領域的研究,系統性地探索了迴光返照現象的種種特性,包括迴光返照發生在誰身上,年齡與性別、發生的時間長度、患者的認知狀態、觸發的原因,以及這個現象傳遞的意義,對我們而言揭示了哪些心靈、自我和意識的本質,大腦是否能夠涵蓋自我,以及生者可以從那些跨越生死界限的人身上學到什麼。

就如作者所言:臨終的時日往往帶來深刻的理解――為生命的故事劃下句點、發現個人經歷的意義,或在嚥下最後一口氣之前實現這個意義。這些全都可能發生,死亡為我們揭示了重要的訊息。

在書中,我們會看到絕望的兒子要重新學習愛一個忘記兒子的父親;生病之前總是和藹可親、善良、體貼的老太太生病之後性情大變,甚至會毆打照顧她的護士;儘管妻子沉睡多年,依然不離不棄每天前去醫院照顧的丈夫……然而,某天迴光返照降臨了,他們的親人回來了,而他們長久以來的悲傷和苦楚,彷彿得到救贖和洗滌,但這發生後不久,所愛之人便離世而去。

迴光返照暗示:人彷彿受制於大腦,僅是物質性的存在。但在迴光返照中,儘管大腦毀壞的機制不可能逆轉,但臨終人們卻奇蹟式地回復到生病之前的模樣,彷彿有凌駕肉體之上的某個靈魂的存在。因而啟示我們:死亡不是結束,而是轉換。

《生死界線》這本書令人驚訝、具權威性且感人至深,打開了一扇通往生命和死亡最具挑戰性的謎團之大門,挑戰了我們對生命、死亡和意識最基本的理解。

★名人推薦:

張明志| 馬偕紀念醫院資深主治醫師、癌症安寧緩和學會監事

謝仁俊| 陽明交通大學生物科技學系專任教授

鐘穎| 愛智者書窩版主

【專文推薦】

▸這是一本很棒的書。 巴提亞尼博士對這一現象進行了啟發性的研究,這種現象對於照顧末期病人及其家人的人來說非常熟悉。該書將對末期病人的護理產生積極影響。

——雷蒙德•穆迪博士,《一生之後》的作者

▸引人入勝……這種對生死邊界意識的審視,探索了我們的自我意識、我們的身分如何與我們的身體聯繫在一起,以及當這些聯繫被切斷時會發生什麼事。本書將挑戰你關於你是誰的概念。

——格雷森(Bruce Greyson),弗吉尼亞大學精神病學和神經行為科學名譽教授,《一位醫生探索瀕死體驗揭示的生命和超越》一書作者

▸了不起……這本書具有驚人的、令人震驚的、改變生活的影響和後果。

——克里夫特博士,波士頓學院哲學教授,《愛比死亡更強大》、《天堂》、《內心最深的渴望》和《你想知道的關於天堂的一切》一書作者

▸巴提亞尼在這本開創性著作中,巧妙神奇地描述了迴光返照的神祕和奇蹟,提出了關於「自我」到底是什麼,以及生命旅程完成後會發生什麼的存在問題。

——坦齊博士,《紐約時報》暢銷書《超級大腦》和《自我療癒》作者

▸在科學已成為還原論的世界中,本書提醒我們,我們的生活具有無法量化的深刻意義,並對我們的身心健康至關重要。

――隆巴德博士,《上帝之心》、《神經科學與靈魂探索》一書作者

▸《生死界線》將迴光返照的驚人現象和非凡的臨終經歷結合在一起,並從神經科學和存在主義哲學的角度進行了敏銳的反思。作者巴提亞尼挑戰了我們對生命、死亡和意識最基本的理解。這段穿越心靈奧祕、引人入勝的旅程,超越了生物唯物主義的界限,強調了個性和人類尊嚴的深刻價值。強烈推薦。

——Dean Radin博士,思維科學研究所首席科學家,《Real Magic》一書作者

▸本書是一部傑作!是關於迴光返照以及理解更大意識圖像的啟示寶庫。作者提供了精湛的科學知識以及迴光返照的精彩例子和相關經驗。這本書將迴光返照確立為一種真實且極重要的現象。每一頁都包含令人信服的證據,證明我們不僅僅是我們身體和大腦的產物。這本書具學術性但非常容易閱讀。我強烈推薦這本出色的書,它對每一個有興趣瞭解意識和精神體驗更大圖像的人來說都是必讀之書。

——傑弗瑞朗博士,《紐約時報》暢銷書《來世的證據》作者。

★目錄:

第一部 論身而為人 On Being Someone

第一章 將死之身

隱而未顯 / 故事與數據:在不可能的地方尋找光明 / 生命的故事、意義與終結 / 生死尊嚴 / 活出自我

第二章 死亡、疾病和我們是誰的問題

失智症與自我 / 生死存疑 / 蘇格拉底的故事 / 生物學與自我:「何謂靈魂?」 / 魔法織布機 / 心智與唯物主義 / 先將靈魂摘除 / 眼所未見之事

第三章 自我的回歸

「然後,意想不到的事情發生了」 / 研討會帶來的驚喜 / 勞倫茲個案 / 安娜•凱瑟琳娜•艾默(Anna Katharina Ehmer,又名凱瑟)的案例 / 當代個案 / 苦楚滿杯的禮物

第四章 背景說明

研究,但最重要的是傾聽 / 相逢 / 聽到召喚

第二部 迴光返照 Terminal Lucidity

第五章 迴光返照的前導研究與後續

迴光返照現象 / 國際瀕死研究協會

第六章 「我們需要談談」:孤獨的目擊者

揭開面紗 / 這是真的嗎 / 道別時刻

第七章 撒網

進一步的研究 / 目擊者

第八章 迴光返照發生在誰身上?

年齡與性別 / 迴光返照的時間長度 / 迴光返照期間的認知狀態 / 死亡並不孤獨 / 「你沒聽到這美妙的音樂嗎?」 / 握住他們的手 / 最後的交談 / 死期不遠 / 觸發因素和原因 / 面對迴光返照 / 在絕境中看到希望

第三部 死亡是種解脫 Mind at Death, Mind at Large

第九章 白烏鴉

迴光返照傳遞的意義 / 化圓為方

第十章 極端狀態下的心智與大腦

瀕臨死亡的心智與大腦 / 極端情況下的觀察 / 格雷森的提議

第十一章 死亡時的心智

心靈視覺 / 瀕死體驗

第十二章 臨終知覺

瀕死體驗何時發生 / 瀕死體驗期間的感知 / 「我死後是個天才」

第十三章 瀕臨死亡時的心智、記憶與視覺

瀕臨死亡時的思考與觀看 / 研究結果 / 死亡前的觀看 / 死亡前的思維

第十四章 瀕死體驗與迴光返照的關係

迴光返照與瀕死體驗的同與異 / 威廉•詹姆斯,《陶醉》 / 記憶、視覺與瀕死體驗 / 彌合鴻溝

第十五章 理解

日蝕背後 / 靈魂,大寫的心智

第四部 人、死亡與意義 Person, Death, and Meaning

第十六章 受到庇護的自我

難以理解的美麗,無條件的尊嚴 / 關懷靈魂

第十七章 何以重要

致敬先人留下的精神遺產 / 重拾希望

致謝

推薦文 迴光返照的隱喻 張明志

推薦文 返照大腦的心識之光 謝仁俊

推薦文 凝視生命中的白烏鴉 鐘穎

<作者簡介>

亞歷山大•巴提亞尼 (Alexander Batthyány)

作者身為布達佩斯的帕茲馬尼•彼得大學理論心理學與個人主義研究研究所所長、也是莫斯科精神分析學院存在主義心理治療教授,還是維也納的維克多弗蘭克爾研究所的所長。是超過十五本書的作者或編輯,學術著作被翻譯成十種語言。 曾受邀到世界各地演講。巴蒂亞尼主要居住在維也納和匈牙利鄉村,和他的妻子和女兒在那裡建立一個另類的社區。

譯者:黃珮玲

比利時魯汶大學社會與文化人類學碩士,專職譯者,譯有《傷心人類學:易受傷的觀察者》(群學出版)、《別睡!這裡有蛇──一個語言學家在亞馬遜叢林》(大家出版),獲開卷好書獎(翻譯類)、《宇宙的鐘擺》(夏日出版),以及《過載》(八旗出版)、《知識的不正義》(八旗出版)。

★內文試閱:

•推薦序

【推薦文1】

迴光返照的隱喻

張明志 (馬偕紀念醫院資深主治醫師)

人類經由生命的意義與終結的形式,活出自我價值,

從荒謬的虛無中領悟靈性的圓滿。

每個生命中皆有隱而未顯的隱喻(metaphor),即便是音樂、舞蹈或藝術也是如此。生命的入場與出場,入世與出世,肉體與靈魂的分合,或是有無平行宇宙存在,都是非常耐人尋味而值得探討的議題。靈魂出竅或將死之人的迴光返照,是唯物論、機械論或不可知論者避免回答的問題。人類為萬物之靈,除了本質外,我們有著價值觀、同理心、多元社會的連結與使命,即所謂超越生物本能的靈性與神性。

致力於臨終關懷工作者,或有至親過世經驗者,不少曾觀察到即將過世的人,或已失能、長期失智者,奇蹟般地回歸清明意識,這種神識清明期(terminal lucidity)就是本書的主題:迴光返照。誰會發生,為何如此,有何誘發因素,持續多久,真實意義為何?作者亞歷山大•巴提尼亞翻閱了無數歐洲百年來的病歷記載與文獻,結合個人經驗,嘗試對此做出哲學性的解釋。

首先他提到心靈視覺,從許多有瀕死經驗者探索靈魂檢視的現象。心靈視覺,就是華人所謂的瀕死者靈魂出竅;傳承維也納佛洛伊德學派的精神分析理論,超我(super ego)以此檢視本我(ego)的作為,就是作者想表達的靈魂檢視。從分析意識的過程中,在人世間找回自己回歸本源的路。藉此也能瞭解我們要如何看待前人的教誨與傳承,是珍貴的遺產、或是人類最終的希望,是令人費解的,亦或本來就是如此?

巴氏身為維也納的精神科醫師,也是國際迴光返照論壇的與談專家,對此歸納出三點心得:傾聽與觀察,陪伴(握住將往生者的手)與分享,最後是愛與關懷。德國哲學家康德(Immanuel Kant)提出物自身(thing itself)這一概念,類似本書作者提到的自我的多種面向;自我本身不受時空影響,而透過自我與外界的互動所連結。哲學的晦澀在於很難用文字表達:失智症只是個體生物機能的喪失,神經元的類澱粉沉著(死後解剖也能確認大腦是損壞了),但是靈魂仍清晰存在於另一個時空中。當時空統一,如穿越出世與入世的邊界,便可以得到短暫的連結,一種共相。簡單的說,就是陰界與陽界兩個平行宇宙的交疊,這也許是一種來自神的恩賜,不是每個個案都會發生,是靈魂不朽的最好的詮釋。東方民族所謂的輪迴,本書並未提及;聖經中所說的公義在主,主必報應,也是靈魂不滅的暗示。

書中巴氏引用了古希臘哲學的鼻祖,蘇格拉底對生命與死亡、靈魂與軀體孰重的教誨:「因為靈魂只會帶著它所接受的培育與滋養前往另一個世界」。我們是誰?又將成為誰?現代的人,指出現代人不重視傳統、宗教與靈性的超越,屈服於唯物主義與實用論的荒謬,背離慈悲、施捨的美德。彼倡言高貴者與卑鄙者大腦DNA沒有特別差異;靈性也是如此,沒有差別。但是人類不是一切行為都是生物性的。將肉身比如是一部車子,車子相同,但開車的人不同,駕車的良好習慣也會不同,此點不可知論者無法自圓其說,如生命的意義與死後是否存在,或是迴光返照的意義為何?生物演化論或(新)達爾文主義不會對生命的終極意義抱持期待,他們是不是白活了一輩子,而學不到生命的隱喻?所謂的「no matter, never mind」,沒了心也就沒了物,是無根的浮萍,長在虛無的泥淖中。

迴光返照像是奇蹟一般,又比如瀕死經驗,直接暗示了有來生(after life)的存在。遵循因果業報,如同物理學的量子糾纏,亦如回歸上帝是存在的第一因,以基督的心為心,實踐愛、良善、仁慈、奉獻、無我的完全人。近年來,西方心理分析開始向東方宗教靠攏,正念、非一非異的論述與因果業力的探討正在逐漸興起。如本書瀕死者所言:「宇宙中的某個地方必定存在第二個記憶庫,而我毫不費力地從中提取」,這樣的觀點恰與佛教的阿賴耶識相合。

《生死界線》中觀察了眾多病例,尤其是失智者臨終前突然變得清醒,認出許多親人名字,可以回憶多年前的家族重要趣事,甚至會與不存在且過世多年的靈魂對空交談,彷彿有舊時親人探視;似乎他們再相聚於特殊的時光隧道中,像似清醒同時又似幻覺,這都是迴光返照的典型情況。他們隱約知道肉體死亡後會轉換為靈性與智性的光輝,或確認了人生的價值,而不再害怕死亡。迴光返照是黑暗的結束,回歸終極能量的形式,等待下一個重生。至於迴光返照後他們是否很快就會過世,已經不是那麼重要了;少則幾小時,多則三、五天,幻覺與幻聽也是如此,或許稍微長一點,這些

相關分類

購物須知

| 寄送時間 | 全台灣24h到貨,遲到提供100元現金積點。全年無休,週末假日照常出貨。例外說明 |

|---|---|

| 送貨方式 | 透過宅配送達。除網頁另有特別標示外,均為常溫配送。 消費者訂購之商品若經配送兩次無法送達,再經本公司以電話與Email均無法聯繫逾三天者,本公司將取消該筆訂單,並且全額退款。 |

| 送貨範圍 | 限台灣本島與離島地區註,部分離島地區包括連江馬祖、綠島、蘭嶼、琉球鄉…等貨件,將送至到岸船公司碼頭,需請收貨人自行至碼頭取貨。注意!收件地址請勿為郵政信箱。 註:離島地區不配送安裝商品、手機門號商品、超大材商品及四機商品。 |

| 售後服務 | 缺掉頁更換新品 |

| 執照證號&登錄字號 | 本公司食品業者登錄字號A-116606102-00000-0 |

關於退貨

- PChome24h購物的消費者,都可以依照消費者保護法的規定,享有商品貨到次日起七天猶豫期的權益。(請留意猶豫期非試用期!!)您所退回的商品必須回復原狀(復原至商品到貨時的原始狀態並且保持完整包裝,包括商品本體、配件、贈品、保證書、原廠包裝及所有附隨文件或資料的完整性)。商品一經拆封/啟用保固,將使商品價值減損,您理解本公司將依法收取回復原狀必要之費用(若無法復原,費用將以商品價值損失計算),請先確認商品正確、外觀可接受再行使用,以免影響您的權利,祝您購物順心。

- 如果您所購買商品是下列特殊商品,請留意下述退貨注意事項:

- 易於腐敗之商品、保存期限較短之商品、客製化商品、報紙、期刊、雜誌,依據消費者保護法之規定,於收受商品後將無法享有七天猶豫期之權益且不得辦理退貨。

- 影音商品、電腦軟體或個人衛生用品等一經拆封即無法回復原狀的商品,在您還不確定是否要辦理退貨以前,請勿拆封,一經拆封則依消費者保護法之規定,無法享有七天猶豫期之權益且不得辦理退貨。

- 非以有形媒介提供之數位內容或一經提供即為完成之線上服務,一經您事先同意後始提供者,依消費者保護法之規定,您將無法享有七天猶豫期之權益且不得辦理退貨。

- 組合商品於辦理退貨時,應將組合銷售商品一同退貨,若有遺失、毀損或缺件,PChome將可能要求您依照損毀程度負擔回復原狀必要之費用。

- 若您需辦理退貨,請利用顧客中心「查訂單」或「退訂/退款查詢」的「退訂/退貨」功能填寫申請,我們將於接獲申請之次日起1個工作天內檢視您的退貨要求,檢視完畢後將以E-mail回覆通知您,並將委託本公司指定之宅配公司,在5個工作天內透過電話與您連絡前往取回退貨商品。請您保持電話暢通,並備妥原商品及所有包裝及附件,以便於交付予本公司指定之宅配公司取回(宅配公司僅負責收件,退貨商品仍由特約廠商進行驗收),宅配公司取件後會提供簽收單據給您,請注意留存。

- 退回商品時,請以本公司或特約廠商寄送商品給您時所使用的外包裝(紙箱或包裝袋),原封包裝後交付給前來取件的宅配公司;如果本公司或特約廠商寄送商品給您時所使用的外包裝(紙箱或包裝袋)已經遺失,請您在商品原廠外盒之外,再以其他適當的包裝盒進行包裝,切勿任由宅配單直接粘貼在商品原廠外盒上或書寫文字。

- 若因您要求退貨或換貨、或因本公司無法接受您全部或部分之訂單、或因契約解除或失其效力,而需為您辦理退款事宜時,您同意本公司得代您處理發票或折讓單等相關法令所要求之單據,以利本公司為您辦理退款。

- 本公司收到您所提出的申請後,若經確認無誤,將依消費者保護法之相關規定,返還您已支付之對價(含信用卡交易),退款日當天會再發送E-mail通知函給您。